Mi padre y mi madre debieron haberse quedado en Nueva York, donde se conocieron, donde se casaron y donde nací yo. En vez de ello, volvieron a Irlanda cuando yo tenía cuatro años, mi hermano Malachy tres, los gemelos, Oliver y Eugene, apenas uno, y mi hermana Margaret ya estaba muerta y enterrada.

Cuando recuerdo mi infancia, me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera. Fue, naturalmente, una infancia desgraciada, se entiende: las infancias felices no merecen que les prestemos atención. La infancia desgraciada irlandesa es peor que la infancia desgraciada corriente, y la infancia desgraciada irlandesa católica es peor todavía.

En todas partes hay gente que presume y que se lamenta de las penalidades de sus primeros años, pero nada puede compararse con la versión irlandesa: la pobreza; el padre, vago, locuaz y alcohólico; la madre, piadosa y derrotada, que gime junto al fuego; los sacerdotes, pomposos; los maestros de escuela, despóticos; los ingleses y las cosas tan terribles que nos hicieron durante ochocientos largos años.

Sobre todo… estábamos mojados.

A lo lejos, en el océano Atlántico, se juntaban grandes cortinas de lluvia que subían poco a poco por el río Shannon y se asentaban para siempre en Limerick. La lluvia humedecía la ciudad desde la festividad de la Circuncisión hasta la Nochevieja. Producía una cacofonía de toses secas, de ronquidos bronquíticos, de estertores asmáticos, de ahogos tísicos. Convertía las narices en fuentes, los pulmones en esponjas llenas de bacterias. Inspiraba remedios a discreción: para ablandar el catarro se cocían cebollas en leche ennegrecida con pimienta; para la congestión se preparaba.

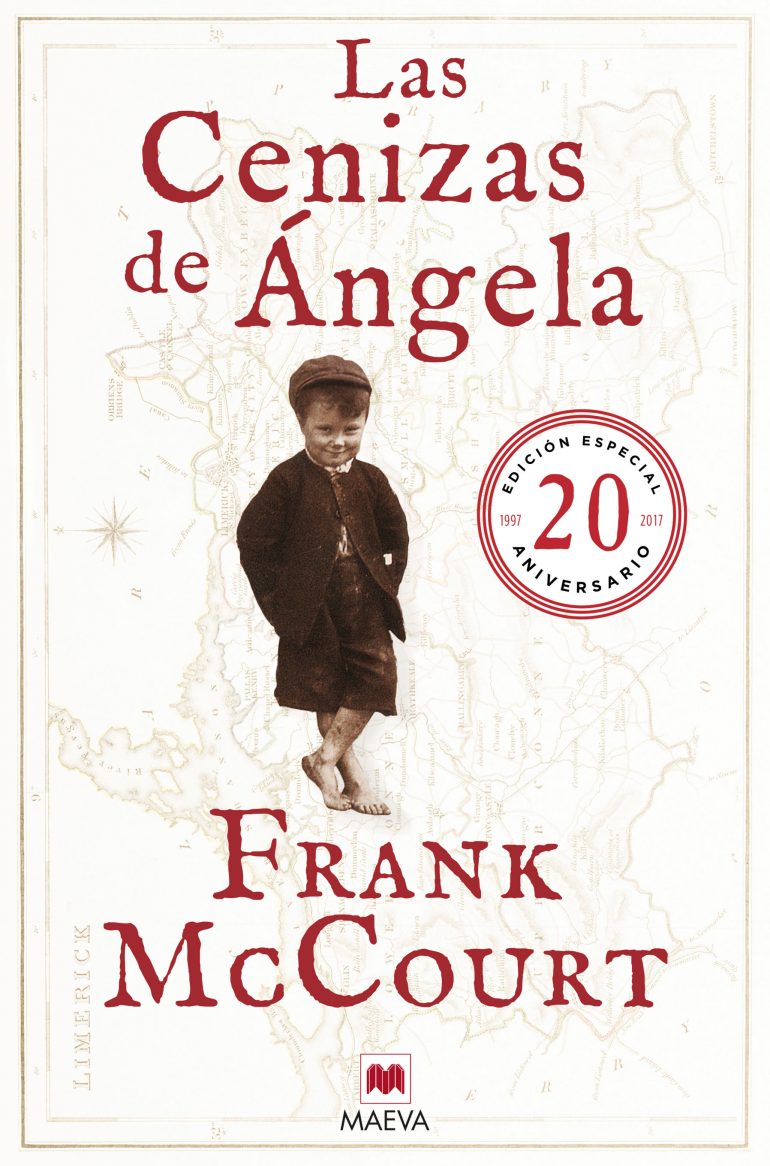

A mediados de los años noventa, Frank McCourt (Nueva York, 19 de agosto de 1930-Nueva York, 19 de julio de 2009), un profesor irlandés jubilado, escarba en sus memorias de infancia. Recuerda como a los cuatro años su familia se traslada de Nueva York a Limerick (Irlanda) huyendo de la miseria, para descubrir allí que nada puede compararse con la versión irlandesa de la pobreza. Escrito en primera persona, su relato descarnado y sensorial, está tamizado por el inconfundible humor irlandés. Un amigo decide enviarle el manuscrito a un agente literario. En 1996 Scribner publica Las cenizas de Ángela que se convierte de inmediato en un éxito de ventas. Se ha cumplido el sueño americano: a sus sesenta y seis años el profesor de secundaria Frank McCourt se convierte en un autor best-seller y un año más tarde gana el Premio Pulitzer. Su obra se traducirá a una treintena de idiomas. Maeva lo publicará en España en 1997 y será también adaptada al cine por Alan Parker. El niño que se debatía contra la miseria se ha convertido en un reconocido autor.

Frank McCourt tiene muy presente al gran Tolstói «Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada.» (Ana Karenina) y ya en las primeras líneas de su narración nos dice: «Fue naturalmente, una infancia desgraciada, se entiende: las infancias felices no merecen que les prestemos atención.» Su material narrativo lo extrae de la tierra donde creció, de su familia y compatriotas. Todo destila pura esencia irlandesa: el pan y el té; la humedad, la lluvia y el frío; el whisky y la cerveza negra; las leyendas, la música y las canciones; la omnipotente Iglesia católica. Un irlandés se enfrenta a la vida con un arma poderosa: el humor. «Si algo resulta gracioso busca la verdad que esconde.» (George Bernard Shaw). Los personajes de Frank McCourt se rigen por esta máxima. Ángela, la madre de Frank, afirma que su familia sigue una dieta equilibrada: pan y té, un sólido y un líquido. Malachy, el padre de Frank, es un alcohólico que, como muchos otros, en los urinarios exteriores «vomitaban su sueldo semanal.»

Frank McCourt forma parte de una larga tradición de escritores irlandeses que emergen de sus autobiografías empezando por Joyce en Dublineses y el Ulises; Edna O’Brien en su trilogía que se inicia brillantemente con Las chicas del campo o las obras de Colm Tóibín y de Colum McCann. Todos ellos captan la esencia de lo irlandés.

Las cenizas de Ángela permanece en la mente del lector porque consigue una de esas raras comuniones que hacen grande la literatura, que el lector sufra con el niño Frank cuando busca a su padre en los pubs para que no se beba el sueldo y con su madre Ángela, desesperada por sacar adelante a su familia en un entorno que le niega todas las posibilidades. McCourt nos arranca de nuestros cómodos sillones y libera algo excepcional en nosotros: la empatía con el sufrimiento ajeno.

Frank McCourt escribirá dos secuelas posteriormente: Lo es, donde narra sus primeros años de lucha por la supervivencia en Nueva York y El profesor, que narra sus experiencias como profesor de secundaria. Dos años antes de fallecer, escribe un cuento de navidad para niños, Ángela y el niño Jesús. Ninguno de estos libros conseguirá el éxito obtenido por Las cenizas de Ángela, la obra con la que McCourt, según les dijo a sus estudiantes en 1997 en Long Island: «Comprendí el significado de mi insignificante vida.»

MAEVA ha lanzado una edición especial conmemorativa de 4.000 ejemplares de la obra para celebrar el 20 aniversario de su lanzamiento.