El 12 de abril se nos marchó Sergio Pitol. Por una de esas crueles paradojas de la vida, el escritor mejicano pasó los últimos años de su vida igual que los primeros: rendido y enfermo. Muere a los ochenta y cinco años, vencido por una afasia que le debilitaba progresivamente. Durante su infancia también pasó doce años recluido, víctima de la malaria. Como si supiera que tenía que establecer un fuerte contrapeso a los años que la enfermedad le postrara, la pasión de su vida activa fueron los viajes y el cosmopolitismo.

Ya no tenemos al hombre pero tenemos su obra. De su vida internacional, facilitada por su condición de diplomático, nacieron obras perdurables como El Viaje (2000), El Arte de la Fuga (1996) o mi favorita, El Mago de Viena (2005). Contó con cándida sinceridad en no pocas entrevistas la importancia que las aventuras de Julio Verne tuvieron en aquel niño enfermizo que para colmo de males quedó huérfano desde los cuatro años.

Se puede ser partidario de sus memorias (las obras que ya he mencionado anteriormente), pero también de sus novelas, entre las que también se encuentran textos muy destacados. Están Juegos Florales (1985) o Domar a la divina garza (1988), obras que de una forma u otra no dejan indiferente. Tampoco puede olvidarse su trabajo como traductor literario: fruto de su esfuerzo hemos conocido en español obras de más de cincuenta autores.

Muchos críticos le afeaban que tuviera una literatura demasiado suelta, con tendencia a la excentricidad. Lo que ocurría es que Sergio Pitol era, por encima de todo, un escritor libre. Quizá incluso caprichoso, con una producción no tan apta para puristas como para personas que buscan un acercamiento artístico de cada detalle.

Este chico huérfano se crió con una abuela que leía en voz alta cada día. Me enterneció oír en su discurso de aceptación del premio Cervantes en 2005 que concedía tanta importancia a sus primeras lecturas (Proust, Faulkner, Kafka) como a las de su abuela, que al parecer idolatraba a Tolstoi. Me gustan los escritores que utilizan a sus ídolos literarios como tarjeta de presentación, y él siempre que podía deslizaba sus preferencias.

Su trayectoria literaria comenzó en una cabaña aislada de Tepoztlán, durante un retiro del mundo a lo Thoreau que le permitió crear un relato llamado Victorio Ferri cuenta un cuento, la historia de un niño enloquecido, tocado por el diablo. Ese mundo alterado por la maldad o la locura es materia frecuente en su producción. Trabajó el ensayo, la novela, el cuento, la traducción literaria y la siempre fértil plasticidad de la memoria.

Dicen que, en el caso de los artistas, el artículo que se cree como necrológica tiene dos funciones: la primera, recordar a los lectores que le conocen el valor de lo que ofreció, impidiéndole caer en el olvido, al menos de manera inmediata. La segunda es tratar de convencer a quien no le ha leído aún de que su legado merece la pena. Espero que este artículo, escrito desde la admiración a un escritor que no tuvo nada fácil ciertos tramos de su vida, cumpla ambas misiones.

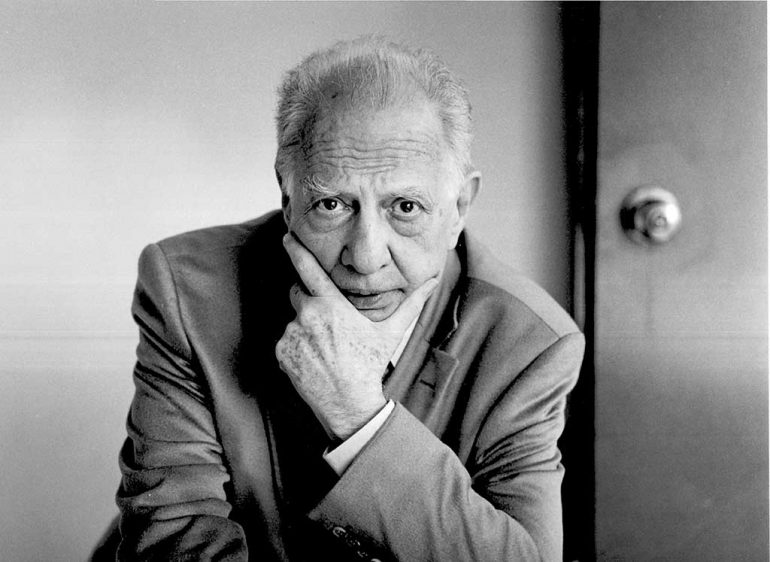

© de la fotografía: Carles Mercader.

Rafael Ruiz Pleguezuelos