«Alguna crónica contemporánea se señala que incluso hubo algún intento de asesinato porque desde Lisboa se consideraba traidores a Magallanes y Faleiro y porque se trataba de algo “peligrosísimo para el reino”»

«Después de haber descubierto el paso para llegar desde las aguas del Atlántico a las del Pacífico y de haber abierto una nueva ruta para llegar a la Especiería —mucho más larga de lo que se pensaba—, terminaba dando la primera Vuelta al Mundo»

«Hace ahora quinientos años del comienzo de aquel viaje que terminó siendo épico y logró circunnavegar la Tierra por primera vez»

Hace quinientos años, el 10 de agosto de 1519, zarpaban del sevillano muelle de las Mulas, cuatro naos -la Trinidad, la San Antonio, la Concepción y la Victoria- y una carabela, la Santiago, y una tripulación de cerca de doscientos cincuenta hombres, al mando del navegante portugués, Fernando de Magallanes. Oficialmente esa expedición tenía un doble objetivo. El primero, encontrar un paso que comunicase las aguas del océano Atlántico, con las del entonces llamado mar del Sur y que terminaría por denominarse océano Pacífico. El segundo, abrir una nueva ruta para llegar a las islas de las Especias, conocidas también como la Especiería o el Moluco. Pero había algo más. Algo que no podía hacerse público por los problemas que originaría con Portugal, cuyos navegantes, bordeando la costa del continente africano durante varias décadas a lo largo del siglo XV, habían logrado, con tesón y esfuerzo, abrir una nueva ruta hasta donde se encontraban las especias, cuyo comercio había estado, hasta entonces, controlado y casi monopolizado por los venecianos quienes, a través del mar Rojo, habían establecido sus redes comerciales con los musulmanes y llegado hasta la Especiería.

Ese nuevo camino, conocido como la ruta portuguesa, había convertido Lisboa en el gran mercado de las especias, muy demandadas desde los más apartados rincones de Europa. Esas especias, más codiciadas que el oro, afluían por el estuario del Tajo en las bodegas de los barcos que formaban las flotas portuguesas en cuyo velamen lucían las rojas cruces de la Orden de Cristo, heredera en Portugal de los Templarios. Unas riquezas que permitían a sus reyes afrontar los elevados gastos de empresas constructivas como la Torre de Belém —una vigía sobre las aguas del Atlántico— o el grandioso monasterio de los Jerónimos, que se alzaba en la Ribeira Nova das Naus.

Eran sólo dos muestras del esplendor del Portugal de aquellos años en que reinaba Manuel I, al que llamaron el Afortunado. A Lisboa, además de las valiosas especias, llegaban también plantas exóticas, frutas desconocidas y extraños animales nunca vistos en Europa o de los que, en el mejor de los casos, se tenía alguna vaga referencia del tiempo en que los romanos extendieron su imperio hasta lugares muy apartados. Sin embargo, aquella esplendorosa realidad se había visto empañada por la grave amenaza que había supuesto la expedición de Cristóbal Colón, impulsada por la corona de Castilla, que había cruzado las aguas del Atlántico —conocido hasta entonces como el mar Tenebroso—, buscando una ruta alternativa para llegar a la isla de las Especias. La buscaba navegando hacia poniente.

Colón encontró tierra, al otro lado del Atlántico, pero en los años siguientes a su regreso (1493) en los ambientes náuticos de España y Portugal se generó una gran incertidumbre, provocada por las dudas acerca de si las tierras a las que había llegado Colón eran un continente ignoto para los europeos de la época o se trataba de las míticas Cipango y Catai de las que había hablado Marco Polo mucho tiempo antes.

El descubrimiento, en 1513, del mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, despejó cualquier duda. Colón había descubierto un nuevo continente. Se le denominó inicialmente como las Indias Occidentales, pero terminó por imponerse el nombre de América. El objetivo de los españoles, a partir de entonces, fue buscar el paso que les permitiera entrar en esas aguas desde el Atlántico porque la fórmula, empleada por algunos expedicionarios, de desmontar un barco fondeado en aguas del Caribe y trasladarlo a hombros al otro lado del istmo de Panamá —territorio conocido entonces como Castilla del Oro— para armarlo otra vez en la costa oriental y así poder surcar aquellas aguas, suponía un esfuerzo titánico.

Sin embargo, la búsqueda de ese paso y la consiguiente apertura de una ruta para llegar a las islas de las Especias, que al desconocerse las dimensiones de la Tierra se pensaba que era más corta que la de bordear el continente africano, suponía una seria amenaza para Portugal con quien Castilla mantenía fuertes tensiones por el dominio de las aguas atlánticas.

El rechazo portugués a que aquella expedición se llevara a cabo fue una de las razones —no la única— de los graves problemas que hubieron de afrontarse. Organizarla no resultó tarea fácil, pese a que las condiciones de ella quedaron establecidas en unas capitulaciones, firmadas en Valladolid el 22 de marzo de 1518, entre la Corona, por una parte, y por otra Magallanes y un prestigioso cosmógrafo, también portugués, llamado Ruy Faleiro. Pero esas capitulaciones, que dejaban clara la voluntad del monarca español de impulsarla por los grandes beneficios que podían derivarse de ella, habrían sido papel mojado de no haberse superado las numerosas dificultades que surgieron.

La primera, como ya hemos señalado, fue la frontal oposición al proyecto de los portugueses, con su embajador ante la corte de Carlos I, Álvaro da Costa. Trataron de convencer tanto a Magallanes como a Faleiro para que abandonasen el proyecto, ofreciéndoles dinero y prebendas, incluida alguna de las que anteriormente se le habían denegado a Magallanes, como era la concesión de un hábito de caballero de la Orden de Cristo, heredera en Portugal de la Orden del Temple. Fracasada esa vía, trataron de amedrentarlos amenazándoles y en alguna crónica contemporánea se señala que incluso hubo algún intento de asesinato porque desde Lisboa se consideraba traidores a Magallanes y Faleiro y porque se trataba de algo «peligrosísimo para el reino». Los problemas derivados de los intentos de los portugueses para abortar la expedición continuaron en Sevilla durante los meses en que se estuvo aparejando la flota.

En las capitulaciones Carlos I había impuesto, dadas las tensiones que se vivían con Portugal, que se respetasen sus aguas y derechos, según lo acordado en el tratado de Tordesillas (1494). En virtud del mismo, los portugueses y los castellanos habían establecido sus respectivas áreas de influencia separadas por un meridiano que se establecía a trescientas setenta leguas al Oeste de las islas Cabo Verde. El hemisferio al Este de dicha línea quedaría para Portugal y al Oeste sería para Castilla. Quedaba especificado de forma explícita que la expedición para la búsqueda del ansiado paso navegaría por aguas del hemisferio hispano, así como que los descubrimientos que se efectuasen se harían si invadir la demarcación e límites del Sacratísimo Rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de los límites de nuestra demarcación.

Un segundo problema lo provocó la xenofobia —no debemos olvidar que Magallanes era portugués y no pudo nacionalizarse castellano, naturalizarse se decía en la época— que se desató en Castilla como consecuencia de la presencia en la corte de los numerosos flamencos que acompañaron a Carlos I en su venida a España en septiembre de 1517. Su desaforado deseo por hacerse con los cargos mejor remunerados y las prebendas cortesanas más apetecibles —entre ellas el arzobispado de Toledo cuyas rentas eran ingentes—, generó un creciente rechazo a los extranjeros, que derivó en un conflicto bélico, conocido como guerra de las Comunidades.

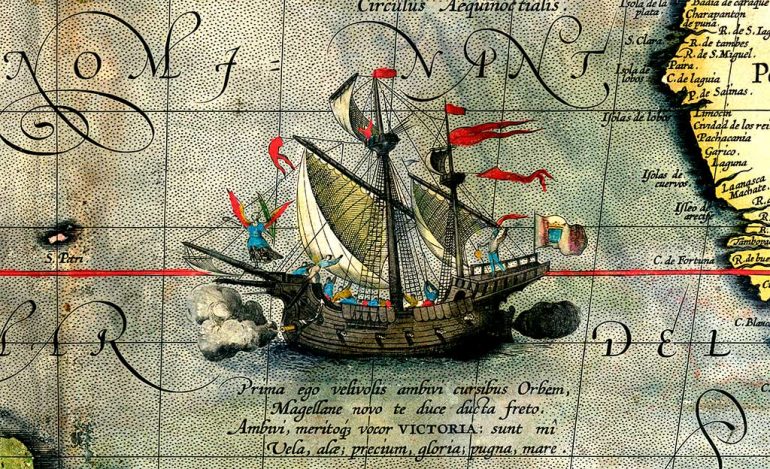

Después de superar numerosos problemas, la escuadra pudo zarpar el 10 de agosto de 1519 del puerto de Sevilla, en medio de una gran expectación. Dos días después llegaba a la desembocadura del Guadalquivir frente a Sanlúcar de Barrameda y, sin que se conozcan las razones, permaneció durante cuarenta días allí anclada dando lugar a toda clase de rumores y generando importantes tensiones. Finalmente el día 20 de septiembre se hizo a la mar. Comenzaba así el viaje que, tras numerosas vicisitudes, sólo una de las naos, la Victoria, mandada por el vasco Juan Sebastián Elcano, que había embarcado como maestre de la Concepción, culminaría con su arribo el 8 de septiembre de 1522.

A lo largo de aquellos tres años, después de haber descubierto el paso para llegar desde las aguas del Atlántico a las del Pacífico y de haber abierto una nueva ruta para llegar a la Especiería -mucho más larga de lo que se pensaba-, terminaba dando la primera Vuelta al Mundo. Algo que estaba muy lejos de ser uno de los objetivos de la expedición. Entre otras cosas, porque suponía navegar por aguas del hemisferio portugués, que había sido expresamente prohibido por Carlos I.

Los planteamientos de Magallanes en la Lisboa de aquellos años, sus relaciones, tormentosas con Ruy Faleiro, quien antes de que zarpara la escuadra fue apartado de la expedición; su venida a la Sevilla donde se había instalado la casa de la Contratación, como organismo encargado de organizar y supervisar los viajes transoceánicos; las dificultades para poner en marcha la expedición y las numerosas vicisitudes que se sucedieron a lo largo de aquellos tres años, constituyen la trama de La Ruta Infinita. También los numerosos acontecimientos a los que la expedición hubo de hacer frente y que estuvieron a punto de convertirla en un fracaso, en más de una ocasión.

Hemos procurado recoger todo ello, sin perder de vista que se trata de una novela en la que no faltaron las pasiones humanas, desatadas en sus más diversas manifestaciones. Permítasenos no desvelar ese otro objetivo, al que hemos hecho referencia, y que a nuestro entender fue decisivo para que Carlos I no vacilara en prestar su apoyo a aquella expedición. Un objetivo que preocupaba a Portugal más que la apertura de una nueva ruta por aguas que no correspondían a su hemisferio y que explican, sobradamente, sus intentos por evitar que la expedición zarpara o que la Victoria culminara su viaje.

La gesta culminada por Juan Sebastián Elcano y los diecisiete hombres que arribaron a Sevilla, apenas cubiertos por unos andrajos, hambrientos y enfermos a bordo de un barco con el velamen destrozado y que tuvo serias dificultades para poder remontar el curso del Guadalquivir, es merecedora de ser recordada. Aquellos hombres escribieron una de las páginas más grandes de la historia de la humanidad. Hace ahora quinientos años del comienzo de aquel viaje que terminó siendo épico y logró circunnavegar la Tierra por primera vez.

La Ruta infinita

José Calvo Poyato

Harper Collins Ibérica, 400 pp., 22,90 €