Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma, y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza, hasta que el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon. El sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes. Las nubes aparecieron, luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar. La maleza intentó protegerse oscureciendo su color verde y cesó de extenderse. Una costra cubrió la superficie de la tierra, una costra delgada y dura, y a medida que el cielo palidecía, la tierra palideció también, rosa en el campo rojo y blanca en el campo gris.

En los barrancos abiertos por las aguas, la tierra se deshizo en secos riachuelos de polvo. Las ardillas de tierra y las hormigas león iniciaron pequeñas avalanchas. Y mientras el fiero sol atacaba día tras día, las hojas del maíz joven fueron perdiendo rigidez y tiesura; al principio se inclinaron dibujando una curva, y luego, cuando la armadura central se debilitó, cada hoja se agachó hacia el suelo. Entonces llegó junio y el sol brilló aún más cruelmente. Los bordes marrones de las hojas del maíz se ensancharon y alcanzaron la armadura central. La maleza se agostó y se encogió, volviendo hacia sus raíces. El aire era tenue y el cielo más pálido; y la tierra palideció día a día.

En las carreteras por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y los cascos de los caballos la removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se moviera levantaba polvo en el aire; un hombre caminando levantaba una fina capa que le llegaba a la cintura, un carro hacía subir el polvo a la altura de las cercas y un automóvil dejaba una nube hirviendo detrás de él. El polvo tardaba mucho en volver a asentarse.

A mediados de junio llegaron grandes nubes procedentes de Texas y del Golfo, nubes altas y pesadas, cargadas de lluvia. En los campos, los hombres alzaron los ojos hacia las nubes, olfatearon el aire y levantaron dedos húmedos para sentir la dirección del viento. Y los caballos mostraron nerviosismo mientras hubo nubes en el cielo. Las nubes de lluvia dejaron caer algunas gotas y se apresuraron en dirección a otras tierras. Tras ellas el cielo volvió a ser pálido y el sol llameó. En el polvo quedaron cráteres donde las gotas de lluvia habían caído, y salpicaduras limpias en el maíz, y nada más.

LA IRA DE LA DEPRESIÓN

Se cumplen noventa años de una de las crisis que marcaron el siglo XX, también en el campo de la literatura, el Crack de 1929. Autores como John Steinbeck reflejaron en sus obras las consecuencias de ello en la clase obrera.

El jueves 24 de octubre de 1929 (Black Thursday), se produjo el crack de la Bolsa de Nueva York. Lo que ocurrió es que más de 16.000.000 de títulos que cotizaban a la baja no hallaron comprador, provocando con ello la ruina de miles de inversores, muchos de los cuales habían adquirido dichos títulos con créditos que ya no eran capaces de pagar. El pánico se apoderó de Wall Street y la gente se apresuró a extraer su dinero de los bancos. Estos, a su vez, se vieron abrumados ante las deudas que de repente no podían cobrar; por supuesto, se bloqueaban los nuevos créditos y no era asumible refinanciar las deudas existentes. Multitud de bancos y negocios se fueron a pique, y todo el caos se contagió a todo el planeta, que sufrió una contracción económica generalizada, tan fuerte y prolongada que recibió un nombre: la Gran Depresión.

La crisis tuvo un impacto descomunal, claro está, en la sociedad, la política, la economía de las familias y el empleo, y la literatura se hizo eco de toda una época que cambiaría la faz de los Estados Unidos, un país en que se detenía el consumo, se paralizaban las inversiones, se multiplicaba el paro en todos los ámbitos y trajo la desgracia tanto a los más acaudalados como a los más pobres, en especial a trabajadores del campo, muchos de los cuales quedaron arruinados, viéndose en la obligación de vender sus tierras y emigrar.

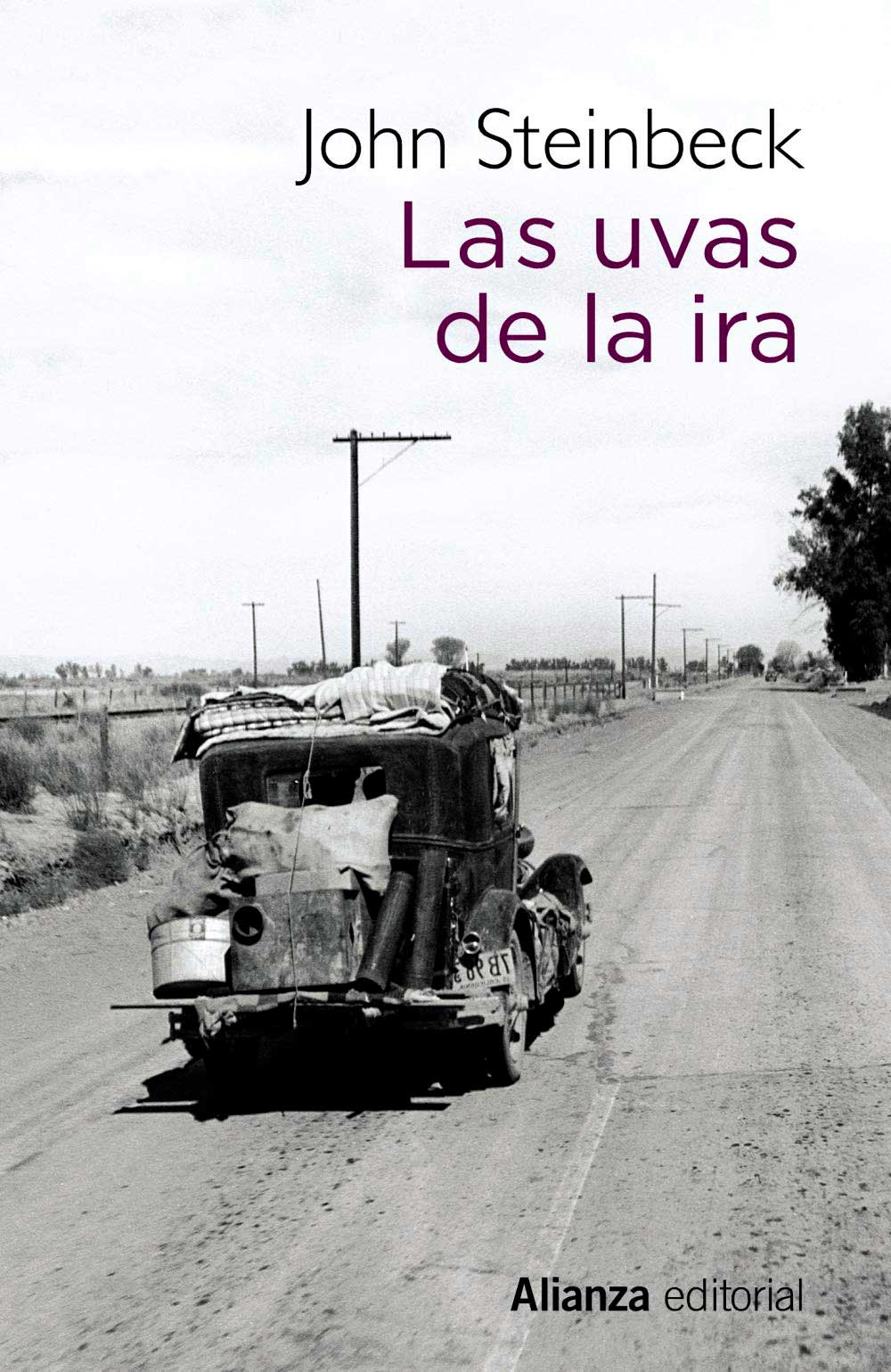

En el reflejo literario de tal problema tendría un peso protagónico John Steinbeck, con obras como Las uvas de la ira, donde la familia Joad emigra desde su «erial polvoriento» al oeste. De hecho, Steinbeck desde su juventud, gracias en parte a sus viajes por los Estados Unidos, siempre estuvo comprometido con las clases más desfavorecidas. En Los vagabundos de la cosecha, que la editorial Libros del Asteroide publicó en 2015, por ejemplo, cuando era solo un joven y prometedor escritor, reflejó la durísima realidad que la fotógrafa Dorothea Lange, contratada por el Gobierno federal, había documentado en torno a la situación de los granjeros que, por culpa de una sequía que asoló el medio oeste de los Estados Unidos, tuvieron que vagar por doquier ofreciéndose como temporeros para la cosecha. Los reportajes al respecto de Steinbeck, publicados en 1936 en The San Francisco News, se convirtieron en todo un clásico del género periodístico, y le sirvieron para documentarse con vistas a preparar Las uvas de la ira (1939), que obtuvo el Premio Pulitzer y que describía el drama de la emigración de una familia, la citada Joad, que se veía obligada a abandonar su hogar, junto con otros miles de personas de Oklahoma y Texas, aunque al final en vano, rumbo a la tierra prometida californiana.

En la célebre historia que protagonizará en el cine Henry Fonda, con la dirección de John Ford, Steinbeck hablaba de la «Mother Road», la ruta que utilizaban los que emigraban hacia California y que había sido concebida en los años veinte para unir las zonas rurales con las ciudades, en busca de nuevas oportunidades tras la Gran Depresión. Muy atrás quedaban unos inicios profesionales que no habían sido en absoluto fáciles –tras dejar la Universidad de Stanford antes de graduarse, había trabajado de obrero, campesino, albañil o vigilante nocturno–, hasta que pudo consagrarse del todo a la escritura, en especial desde la aparición de su primer éxito, Tortilla Flat (1935). Más adelante, llegarían relatos redondos como De ratones y hombres (1937), que cuenta la dramática historia de dos trabajadores de rancho que vagabundean, de nuevo, por la California de la Gran Depresión.