El premio Nobel japonés de nacionalidad británica publica una novela de ciencia ficción, adentrándose así en un género que cada día está más en boga ante un mundo abocado a la robótica y a una existencia imprevisible para el ser humano.

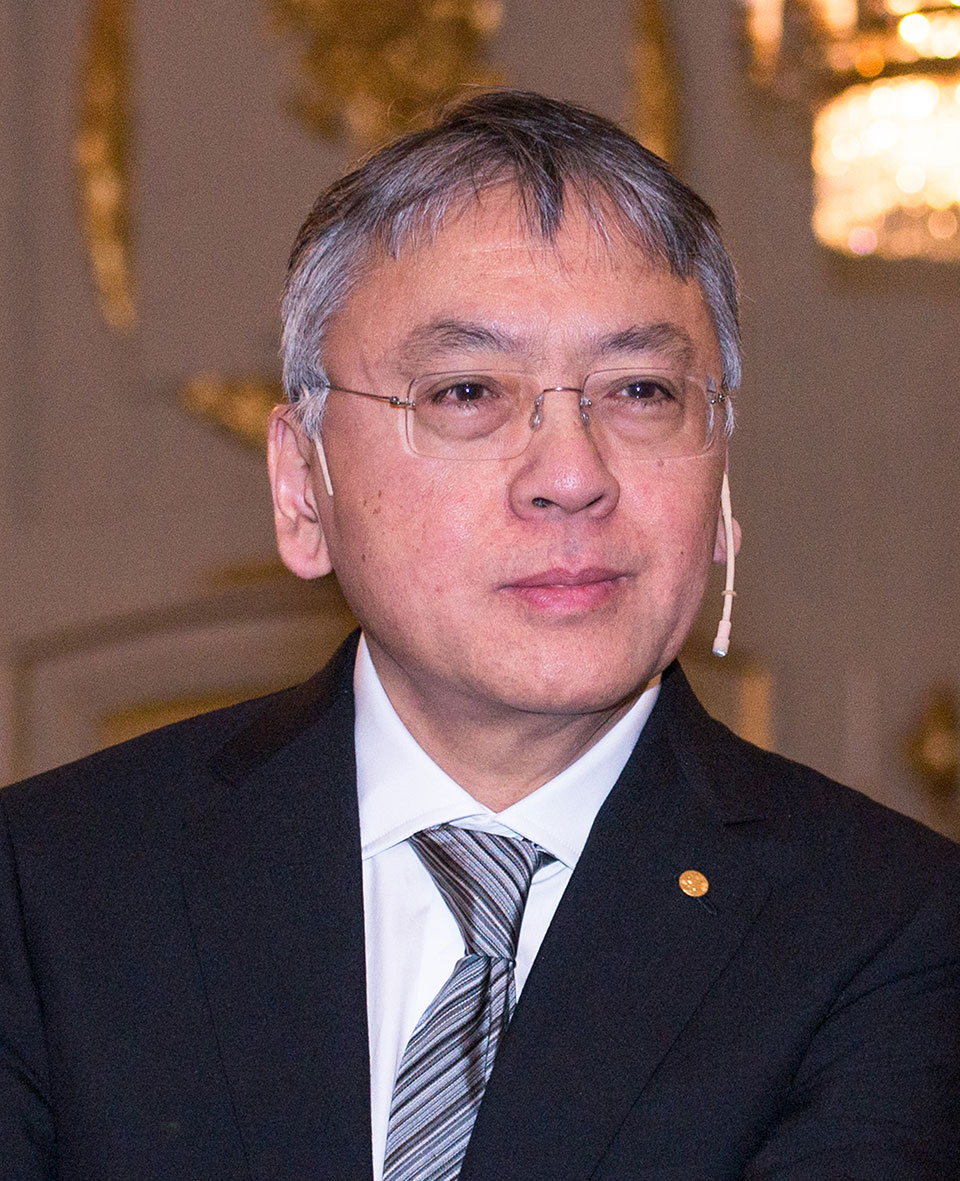

Con el premio Nobel otorgado a Kazuo Ishiguro, en el año 2017, cupo pensar que se premiaba a toda una generación en la que hay que colocar a Graham Swift, Martin Amis, Julian Barnes, Hanif Kureishi o Ian McEvan, la cual comparte inquietudes similares frente a la sociedad inglesa o el pasado del Reino Unido; algo que se ha ido fortaleciendo gracias a las adaptaciones cinematográficas de varias de las novelas de estos escritores –londinenses de espíritu, pues autor y ciudad se alimentan y se funden en nuestra era moderna– que han mostrado el pálpito de la historia y su herencia –tópicos, hábitos y tradiciones– a lo largo y ancho de las centenarias calles de la capital británica, un poco al modo de la literatura de ámbito social que tuvo tanta relevancia desde Dublín, en especial gracias a Roddy Doyle.

Barnes, quien en Cartas desde Londres recopiló una serie de artículos (publicados en el New Yorker) sobre la vida inglesa, sorprendió con una original novela que precisamente va en esta dirección, es decir, en evitar la recreación directa para criticar la sociedad con pautas simbólicas. Así, en Inglaterra, Inglaterra, el autor de El loro de Flaubert creaba una especie de antiutopía a partir de las aventuras de un magnate, sir Jack Pitman, que se proponía la construcción de su obra magna: una Inglaterra que contuviera todas las cosas que caracterizan a la nación para que, en una especie de parque temático, el visitante obtuviera una visión no sólo de la capital, sino de sus parajes naturales más importantes, incluyendo en ellos el bosque de Sherwood con el mismísimo Robin Hood.

El escritor quería, según sus mismas palabras, «contar una historia que incluyera una serie de reflexiones sobre la naturaleza de la identidad británico-inglesa, y los cambios que están teniendo lugar en ella a la vuelta del próximo milenio». Asimismo, dentro de esta misma postura, aunque más arraigada a las necesidades cotidianas del ciudadano de barrio, se encuentra la mejor obra de Amis, Campos de Londres, la cual aborda asuntos realmente conflictivos –en relación con el sexo, las drogas, la violencia, el armamento nuclear, el deterioro del medio ambiente– a partir de los sentimientos de los personajes y su implicación inevitable con su entorno social.

Por su parte, McEwan despertó una tremenda expectación en los medios ingleses al publicar su novela, Saturday, donde se atrevía a entrar en temas de alcance internacional; en ella, su protagonista, un neurocirujano, experimentaba un punto de inflexión el 15 de febrero de 2003, el día en que un millón de personas se manifestó en Londres contra la guerra de Irak. E Ishiguro se añadía a esa oleada de grandes escritores que han hecho del suelo que ve sus pasos alta literatura, en su caso incursionando en el país más allá de Londres en diversos casos.

De esta manera, en El gigante enterrado, viajaba a una Edad Media artúrica llena de misterio, desapariciones y niebla; en la conocida Los restos del día, contextualizada en 1956, hablaba de una mansión cercana a Devon mediante la relación entre un mayordomo y un ama de llaves; en Nunca me abandones, la acción transcurría en un internado de Sussex Oriental; y en Cuando fuimos huérfanos, aparecía la vida de los años treinta a partir de las peripecias de un famoso detective de Londres.

Obras firmadas por un hombre de ojos rasgados que ha imprimido una renovada visión de la campiña inglesa, que tanto juego narrativo lleva dando desde hace cientos de años, teniendo como faro vigilante el Londres que tan bien han expuesto sus colegas de generación; las mismas calles que Charles Dickens retrató en sus artículos costumbristas con los que se hizo famoso con poco más de veinte años; las calles donde Arthur Conan Doyle puso a caminar a Sherlock Holmes, aunando ciudad y misterio, como haría después Agatha Christie; las calles que miraba la Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.

«En el censo de 2010 se comprueba que uno de cada tres londinenses ha nacido en el extranjero, que en la ciudad se hablan trescientos idiomas y que existen cincuenta comunidades étnicas formadas por diez mil o más miembros», apuntaba Joan Eloi Roca en Guía literaria de Londres (Ático de los Libros) coincidiendo con uno de los hitos sociales que la ciudad vivió en este siglo XXI: la celebración de los juegos olímpicos. E Ishiguro podría ser un ejemplo entre un millón de cómo esta «Babel de lenguajes y culturas» ha acogido gentes de todo el planeta, pues él mismo nació en Nagasaki en 1954, aunque se trasladó a Inglaterra en 1960.

Ya en su haber, tiene un libro de relatos –Nocturnos: cinco historias de música y crepúsculo – y las novelas Pálida luz en las colinas (Premio Winifred Holtby), Un artista del mundo flotante (Premio Whitbread), Los restos del día (Premio Booker), Los inconsolables (Premio Cheltenham), Cuando fuimos huérfanos, Nunca me abandones (Premio Novela Europea Casino de Santiago), El gigante enterrado y la última de ellas, que entroncaría con otra que uno de los autores que hemos citado publicó hace dos años y que da cuenta de que algo ha cambiado en estos autores ingleses de acentuada temática inglesa en sus obras.

De Londres a la ciencia ficción

Y es que Londres ya no es suficiente, el presente no es bastante ante todo el maremágnum de situaciones que puede implicar un futuro que, ahora más que nunca con la pandemia, parece desapacible, destructivo, catastrófico. A no ser que haya en la tecnología el reverso de una vida que, sea como fuere, ya no podrá ser nunca la misma. Y entonces aparecen historias que se internan directamente en la ciencia ficción, como hizo en el 2019 McEwan en Máquinas como yo, en que proponía si una máquina era capaz de comprender, e incluso juzgar, las decisiones de un ser humano.

McEwan, sin salirse del siglo XX, nos hablaba del presente milenio, en el que la robótica será una presencia cotidiana inevitable. Así lo quería Charlie, el protagonista, que compraba, o más bien despilfarraba todo el dinero que tenía en adquirir uno de los Adanes de la primera hornada, pensados para hacer compañía y ayudar en la casa. El contexto era pequeño y funcional, pues se complementaba con la vecina Miranda, que se convertía en pareja de Charlie, a quien ayudaba a programar el robot. Era entonces cuando el lector iba conociendo una parte secreta de esta joven, que contrastaba con el perfeccionamiento de Adán, que era presentado siempre con cierta ambigüedad, como si tras su material elaborado en una fábrica pudiera en última instancia adoptar juicios y opiniones cercanas a la mentalidad humana.

Lo inquietante es cuando esta situación tomaba la forma de una relación afectiva casi de tres personas, con el robot poniendo en apuros la relación entre la pareja. “Lo que tenía que decir era lo siguiente: yo lo había comprado, luego era mío. Había decidido compartirlo con Miranda, y nos competía a nosotros, y solo a nosotros, decidir cuándo desactivarlo. Si se resistía, y sobre todo si causaba daños, como había sido el caso la noche anterior, tendría que llevarlo al fabricante para una revisión”, se decía bien entrada la novela. Pero ese planteamiento de Charlie no sería tan claro, y determinados dilemas se iban colando en esa cotidianidad para sugerir entre líneas asuntos relacionados con nuestra identidad humana o dónde están los límites éticos de la inteligencia artificial.