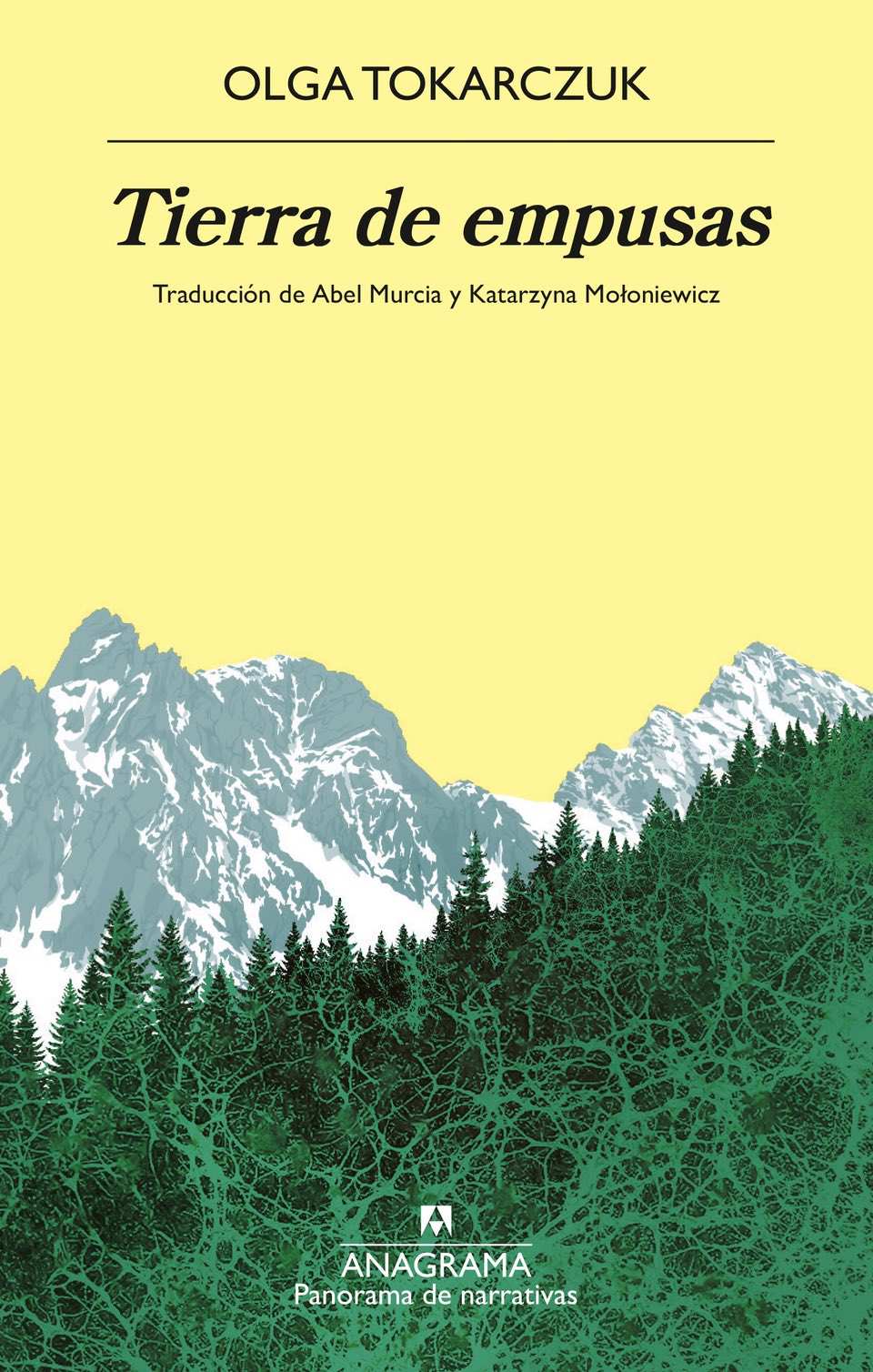

Un buen día de comienzos del año 2023 aparecía entre nosotros una descomunal obra sobre un personaje real y excéntrico que fundó una secta religiosa. Se trataba de uno de esos proyectos literarios que implican un esfuerzo, una investigación y un talento dignos de destacarse, Los libros de Jacob, que además supuso un descubrimiento de un personaje realmente asombroso, Jacob Frank, que se definió a sí mismo como el Mesías. Olga Tokarczuk publicó esta novela en su natal Polonia en 2014, tras seis años de trabajo; por tanto, unos cinco antes de que su nombre se hiciera mundialmente conocido gracias a la concesión del Premio Nobel.

En buena medida, fue la presente obra la que más impresionó al jurado de la Academia sueca a la hora de decantarse por esta autora nacida en Sulechów, en 1962, y formada académicamente en Psicología. Tokarczuk debutó como novelista en 1993, aupándose con el Premio de la Asociación Polaca de Editores de Libros, y también ha firmado obras teatrales y poéticas, de tal modo que se trata de una literata preparada para la observación emocional del ser humano, con una visión escénica y de personajes muy acentuada y que muestra en efecto una preocupación lingüística y formal.

Tales aspectos desembocan muy especialmente en esta historia ambientada al comienzo en la segunda mitad del Siglo de las Luces, con el protagonismo de un joven de obsesiones espirituales, rebelde y sumamente transgresor para su época. Ya desde el larguísimo subtítulo, que empieza: «O GRAN VIAJE A TRAVÉS DE SIETE FRONTERAS, cinco lenguas Y TRES GRANDES RELIGIONES»… nos hallábamos frente a una novela excepcional. Tanto, que pese a que podríamos de catalogarla de histórica, empezaba con un elemento fantástico, esto es, con la abuela de Jacob, la médium Yenta, quien, después de haberse tragado un amuleto cabalista, se queda en un estado entre viva y muerta, con el don maravilloso de verlo todo: lo que le pasará a su familia y a su país.

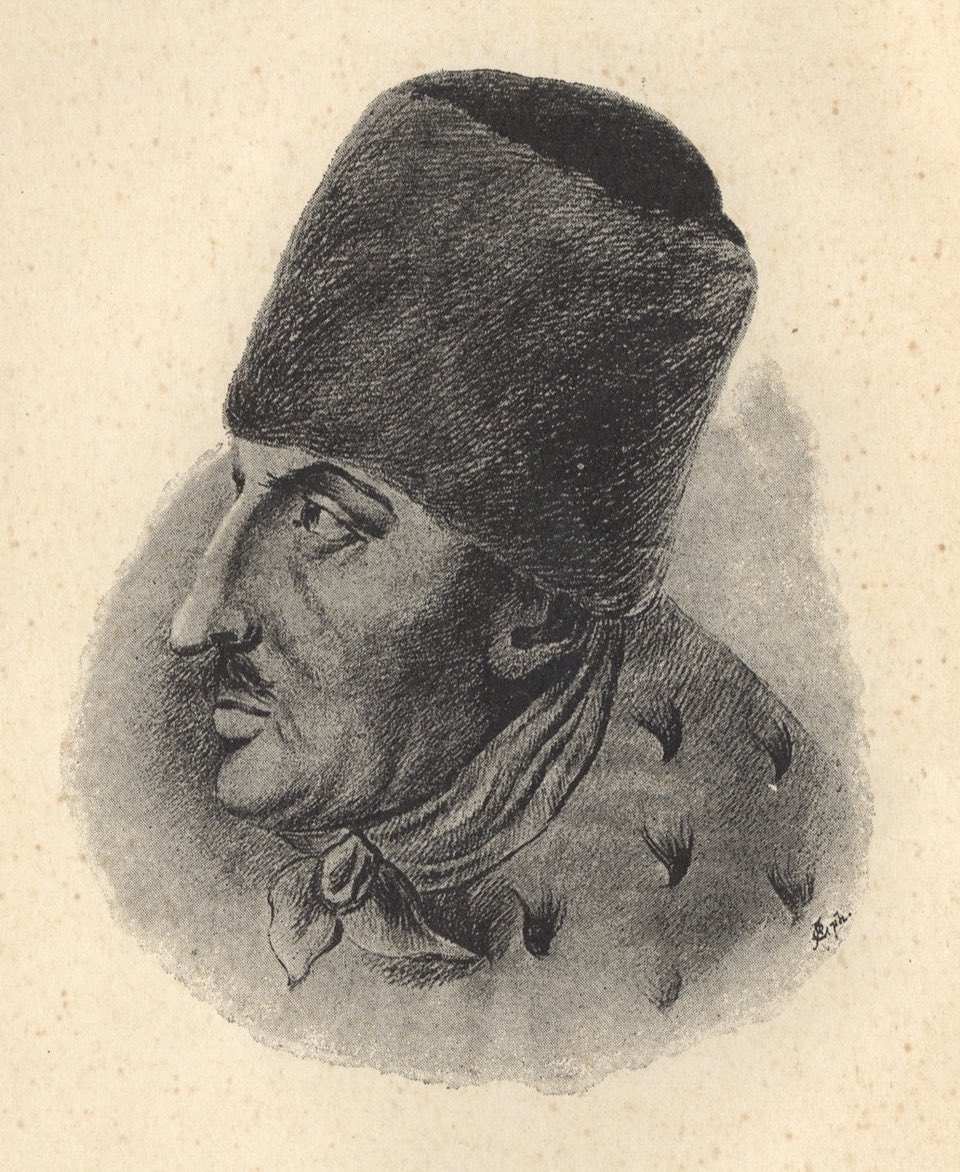

Mesías del siglo XVIII

Esta querencia por lo cabalístico y simbólico en un pasado lejano caracteriza la prosa de Tokarczuk desde su primera novela. En el posfacio, Abel Murcia informaba de que aquel texto ya presentaba un siglo XVII en el que se emprendía un trayecto en pos de un misterioso libro “que el mismo Dios habría ocultado a los ojos de los mortales, aún no preparados para sus revelaciones”, por parte de un marqués perteneciente a una hermandad secreta, una cortesana y un carretero mudo.

Asimismo, para Los libros de Jacob, la propia Tokarczuk viajó a multitud de lugares en busca de fuentes gráficas (grabados, sobre todo), bibliográficas y geográficas: al lugar natal de su protagonista, la polaca Korolówka (hoy ucraniana), y a Leópolis; a Valaquia, en Rumanía, aparte de Moravia, Estambul y Offenbach del Meno, donde Frank murió en 1791. Aquí, según dice ella misma, el registro de defunciones, matrimonios y nacimientos que halló en el archivo municipal le permitió «reconstruir la composición del séquito que acompañó hasta el final a Jacob Frank en tierras extranjeras, así como seguir a grandes rasgos el devenir de las familias frankistas que regresaron a Polonia».

Se estaba refiriendo, así pues, al hombre que se hizo tan carismático que estuvo vinculado con los poderosos de dos imperios, el de los Habsburgo y el Otomano, y cuyas prácticas –que incluían orgías sexuales–, le granjearon que fuera acusado de hereje. Esos avatares fueron similares a los de su referente, el turco Sabatai Tzvi, que se había autoproclamado el mesías judío el siglo anterior y que se acabó por convertir al islam para evitar que lo ejecutaran. Acabaría por fundar la secta de los sabateos, intérpretes fanáticos de la Cábala y defensores de la existencia de leyes ocultas.

En este caso, veíamos cómo el frankismo constituyó una suerte de mezcla entre cristianismo y judaísmo, al aceptar el Nuevo Testamento. En este sentido, Tokarczuk, además de imprimir a su estilo un contenido descriptivo de primer orden, mediante el cual las diferentes ubicaciones de la novela, ya fueran Viena, Esmirna o Polonia, se hacían meticulosas y vívidas, realizaba un gran retrato del que, como dijo Gershom Schole, fue una figura siniestra y malévola.

Género de sanatorio

Ahora la escritora vuelve a sorprender con un título bien llamativo, Tierra de empusas, con el que nos lleva a Görbensdorf, en Baja Silesia, cerca de la actual frontera entre Polonia y la República Checa, y al año 1913. Allí el joven polaco Miecysław Wojnicz, estudiante de ingeniería, acude a un sanatorio local con la pretensión de curar su tuberculosis, lo cual recuerda sobremanera, por supuesto, La montaña mágica, deThomas Mann. En esta ocasión, dicho joven se aloja en la pensión para caballeros de Wilhelm Opitz, donde coincide con otros enfermos de toda Europa con los que departe sobre todo tipo de asuntos (como el humanista August August, Thilo, un estudiante de arte de Berlín que está perpetuamente al borde de la muerte, y el católico Longin Lukas, que nunca se ponen de acuerdo salvo a la hora de hablar mal de las mujeres), y alrededor de todo lo cual aparecen misterios, muertes, incertidumbres varias.

De algún modo Tokarczuk se incorpora a la narrativa de sanatorio curativo, por así decirlo, que tiene una fecha clave: 1911. Este año en que se establece en el sanatorio suizo de Davos junto a su esposa, que se encontraba enferma, tal vez es la etapa decisiva en la vida de Mann, el punto de inflexión en su trayectoria literaria. Aquella visita a un lugar aislado, en medio del espectáculo que ofrecía la naturaleza salvaje, donde el tiempo parecía detenerse y enfermos de diferentes nacionalidades vivían de espaldas a la realidad del mundo, inspirará un texto que iba a tener ocupado al escritor alemán doce años, La montaña mágica (1924). En este sentido, su traductor Mario Verdaguer, en las «Palabras preliminares» de la vieja edición de Edhasa, aseguró que el propósito de Mann había sido «hacer una obra cuyo tema fuese la seducción de la Muerte y la Enfermedad».

El lector de la obra podía vivir su propia formación moral e intelectual conversando, junto a Hans Castorp, con el vanidoso erudito Settembrini y el religioso Naphta, enamorándose de madame Clavdia. No era la única obra de Mann de estas características, pues en su relato wagneriano «Tristán», el protagonista (escritor) decidía residir también en un sanatorio. Y es que el motivo del Pabellón de reposo (1944), por decirlo con el título de Camilo José Cela, tiene cierta tradición literaria.

En este relato, se narraba la vida de siete enfermos en un sanatorio para tuberculosos que pasaban las horas lánguidamente. El propio autor gallego dijo de esta su segunda novela que en ella «no pasa nada». Pero ¿qué puede ocurrir realmente en cualquier casa de salud, donde parece que el reloj se detiene y se carece de un propósito de vida? Tal cosa recrea José Antonio Llera (Badajoz, 1971) en una novela de reciente aparición, Una danza con los pies atados: expresión tomada del poemario Hierba respirada (2018), de Anxo Pastor, que refleja esa mezcla de estatismo de un lugar hospitalario y la inercia humana de seguir en movimiento, de sobrevivir.

Cuidados paliativos narrativos

En sus páginas, un grupo de personajes muy extravagantes desenmascaran sus vivencias y pensamientos, y lo mejor en torno a ello es el estilo del autor: «Antes de la medianoche, miro al río, miro desde el puente tus ojos de ahogada, hija, y el olvido se hincha como la madera, y la madera se clava en las costillas y en las palancas del mundo (el mundo es un enfermo que se lo hace encima, ¿lo sabías?)», se lee al inicio. Además, el autor cuenta con otro escrito que evoca más trasfondo de sanatorio, tal es el dietario Cuidados paliativos (2017).