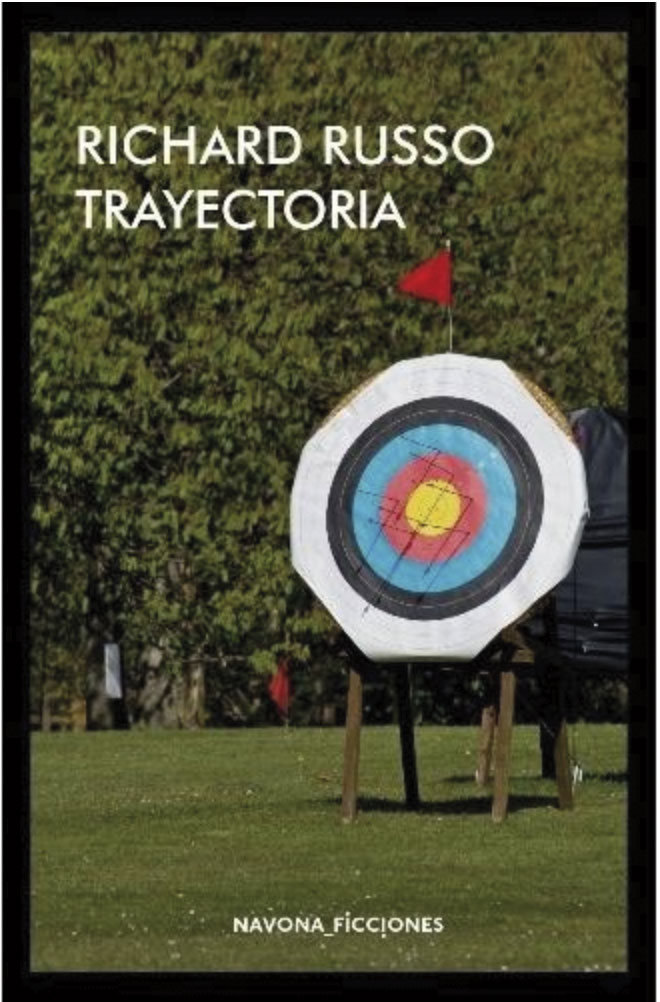

Trayectoria, Richard Russo, Navona, traducción de Enrique de Hériz, 304 pp., 23 euros

Los lectores familiarizados con las novelas de Richard Russo saben que tiene una voz definida y bien modulada para un arquetipo muy concreto: el obrero del nordeste americano que vive en ciudades deprimidas como Pensilvania, Maine o la zona industrializada de Nueva York, y al que la vida no le sonríe exactamente. Tanto es así, que su temática y estilo le han concedido el pasaporte para alcanzar un Premio Pulitzer.

Trayectoria, en cambio, se aparta de ese perfil para centrarse en profesionales de clase media-alta, cuyos problemas financieros son, en su mayoría, de proporciones manejables pero no deja de pintarnos con buen trazo sus esperanzas no satisfechas.

Algo así como si se aferraran a la «locura», como si fuera esta su posesión más preciada, defendiéndola, a veces con violencia, contra toda posibilidad de cordura. Estos tres cuentos y una nouvelle nos presentan a una profesora que se enfrenta a un joven plagiario mientras lucha contra su propia debilidad a medida que se acerca el día de Acción de Gracias, a un agente inmobiliario que disputa contra la alargada sombra de su padre, a un docente que acude a la Biennale de Venecia huyendo de un incidente con una traumatizada alumna, y a un novelista que se pelea con la enfermedad de su esposa mientras intenta recuperar su carrera como guionista. Todos ellos, son personajes beta-beta ─¿o subbeta?, si el término existiera─. Seres desfondados que siempre pierden, a quienes su entorno zarandea y no saben hacerse escuchar ni les sale la voz. Su voz.

Cada párrafo de Trayectoria es una visita guiada a través de las preocupaciones del propio novelista: la neurosis que gira en torno al mundo académico, las decepciones y sinsabores de la mediana edad, el modo en que el matrimonio desbarata eso que llamamos pareja estable, la forma en que los hijos sintetizan y reproducen los errores de los padres y, lo más persistente, cómo el universo se divide entre aquellos que creen ser especiales y aquellos que en absoluto presuponen serlo.

A medida que avanza el libro ─y salvando alguna que otra declaración moral o filosófica escrita en estridente neón─ el lector necesita momentos de pausa. Levantar la mirada del párrafo para saborear, digerir, cotejar con su propia vida, y mirar al vacío para hacer un balance personal. Uno no desearía nunca ser uno de sus personajes, pero de alguna forma ─y sin pretenderlo─ rozamos zonas de sombra de los perfiles que él dibuja. Eso lo logra, Russo, con líneas abordadas con ingenio, comprensión emocional, mucha empatía y poca «mala baba». Su prosa siempre es algo más que la suma de sus partes excelentes, en tanto que cada tramo apela a nuestro yo interior con una voz impresionante que merece una lágrima o una sonrisa.

Su humor sardónico capta la naturaleza absurda, el mundo voraz o los traumas heredados, y sus observaciones astringentes hacen de estas historias una lectura entretenida y convincentemente provocativa. Los cuatro relatos son desafiantes, no porque sean difíciles ─que en modo alguno lo son─ sino porque plantean preguntas sobre por qué vivimos nuestras vidas de la manera en que lo hacemos, y si lo que forjamos realmente está bien. Su protagonistas buscan desesperadamente un motivo para la esperanza, quizá el lector, caminado con ellos, pueda encontrarla.