«A mí siempre me había dado un poco de vergüenza esa extraña devoción de mi padre por la empresa, pero podía comprender el respeto que le tenía al señor Heineken. Y de repente se habían llevado a ese hombre en plena calle, delante de la sede central de Heineken en Amsterdam».

«Al abrir los ojos para ver de dónde venía el ruido, vi de pie alrededor de la cama a seis hombretones que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. Todos ellos nos apuntaban con unos fusiles enormes».

«Buscaban restos de los productos químicos con los que habían pulverizado el dinero del rescate que pagó la Heineken. La policía quería saber si yo había tocado alguno de esos billetes».

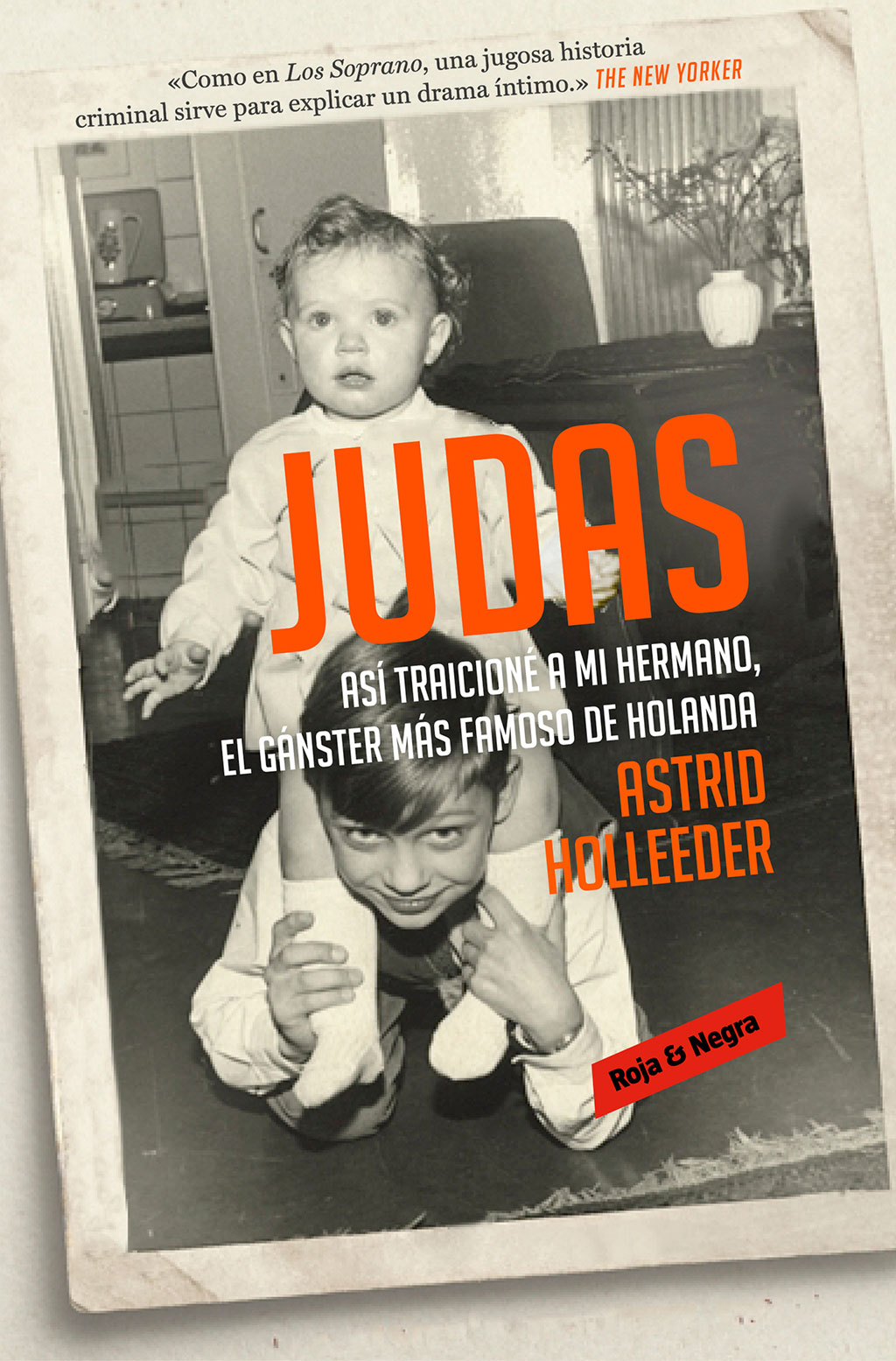

Willem Holleeder es uno de los criminales más celebres de Europa. Obtuvo cierta notoriedad al secuestrar, en 1983, al presidente de la cervecera Heineken. Durante décadas ha manejado a sus parientes, llegando a amenazarlos de muerte si se atrevían a traicionarle. A su hermana Astrid, sin embargo, Willem la consideró siempre su confidente.

Tras observar cómo su hermano se abría paso en el hampa, apenas cumplía ninguna de las condenas que recibía y morían tanto sus socios como quienes osaban denunciarle, Astrid decidió cambiar las tornas. Empezó a colaborar con la fiscalía y a grabar las conversaciones con Willem, para obtener pruebas que permitieran condenarlo definitivamente.

Ahora vive escondida porque tuvo el valor de escribir este libro. Nadie sabe cómo terminará la partida.

Judas no es solo una historia de crimen real: es un retrato espectacular sobre las relaciones de familia y el sentido de la traición.

El secuestro de Heineken

1983

Era la noticia del día: Freddy Heineken y su chófer, Ab Dodeder, habían sido secuestrados. Heineken, el hombre alrededor del cual había girado la vida de mi padre.

Había trabajado para su empresa durante más de veinticinco años, noche tras noche yo lo había oído hablar de sus planes para «la fábrica de cerveza», de cómo quería contribuir en ella con sus locuras.

A mí siempre me había dado un poco de vergüenza esa extraña devoción de mi padre por la empresa, pero podía comprender el respeto que le tenía al señor Heineken. Y de repente se habían llevado a ese hombre en plena calle, delante de la sede central de Heineken en Amsterdam.

Una noche, varios días después, Wim se presentó en casa de Cor y de mi hermana para cenar, y yo también estaba allí. En la televisión estaban dando las últimas noticias sobre el secuestro.

–¿Qué me decís de eso? –comentó.

–Que es una auténtica estupidez –respondí–.¿Quién secuestraría a Heineken? Ese hombre es más poderoso que la reina. Quienes lo hayan hecho no saldrán impunes de esta. Los perseguirán el resto de sus vidas.

–¿Eso crees? –preguntó.

–Ya te digo, estoy bastante segura.

–¿Cómo puedes estar tan segura? –replicó él.

–Wim, ese hombre tiene miles de millones, es casi como un monarca, conoce a los líderes mundiales y es el mejor amigo de la reina. Créeme, esos tipos se han arriesgado mucho, van a tener al mundo entero persiguiéndolos.

–Eres una listilla de mierda –soltó.

Como siempre, mi opinión le molestaba; eso no tenía nada de nuevo. Cambió de tema

–Consígueme una cinta para máquina de escribir.

Sabes dónde encontrarlas, ¿verdad? –me ordenó con vehemencia.

–Sí.

–La necesito para mañana.Aquí tienes el dinero. Siempre se te olvida todo, pero esto no se te puede olvidar. ¡Es muy importante!

Wim tenía razón, siempre se me olvidaba todo.

Aun así, por su voz y su mirada comprendí que esta vez hablaba muy en serio.

–Déjamela en casa de mamá.

–Vale –dije.

Al día siguiente fui en bicicleta a la librería después de clase, compré la cinta y volví en bici a casa de mi madre, donde él ya me estaba esperando.

–Aquí tienes –dije, y le entregué la caja de la cinta sin saber para qué la quería.

–Buen trabajo, Assie.

Y acto seguido se marchó.

Esa noche volví a dormir en casa de Sonja. Francis dormía en la cuna de la habitación infantil y yo me había tumbado con mi hermana en el dormitorio principal.

De pronto me despertaron unos pasos fuertes y apresurados que se acercaban. Al abrir los ojos para ver de dónde venía el ruido, vi de pie alrededor de la cama a seis hombretones que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. Todos ellos nos apuntaban con unos fusiles enormes. Sonja y yo no teníamos escapatoria.

Nos abrazamos y empezamos a gritar, llevadas por el pánico. Lo único que se me pasó por la cabeza fue que iba a morir. Un instante después oímos más ruido aún y un segundo grupo entró atropelladamente y dando gritos mientras abrían todas las puertas y los armarios.

¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué querrían matarnos? Me apartaron de Sonja a tirones, me sacaron de la cama a rastras y me tiraron al suelo.

–¡Al suelo! ¡Bocabajo! ¡Al suelo! –gritaban–. ¡Las manos detrás de la cabeza!

Me tumbé como decían e intenté enterarme de qué estaba pasando detrás de mí. Con el rabillo del ojo vi que uno de los hombres que estaban de pie me apuntaba a la cabeza con el arma. Delante tenía la habitación de Francis. La oí llorar y vi a un hombre entrar allí con un fusil.

–¡Mi niña! ¡Mi niña! –oí que gritaba Sonja.

Mi hermana intentó librarse del hombre que la retenía en el suelo. Yo, de pura desesperación, quise arrastrarme hacia la habitación de la niña para protegerla, para hacer algo, pero el que estaba junto a mí me gritó que me quedara quieta y me tiró de las piernas para volver a dejarme donde estaba. Me plantó el pie en el cuello y me empujó la cabeza hacia abajo,hasta aplastarme la mejilla contra la moqueta.

Seguramente solo había empeorado las cosas. Intenté mirarlo a los ojos para ver qué iba a hacer. Vi el arma y me pareció que dispararía y me mataría. No podía escapar de él, así que cerré los ojos y esperé el disparo.

En ese mismo instante se oyeron más gritos; unos hombres vestidos con ropa normal irrumpieron en la habitación.

–¡Policía! ¡Policía! –gritaron.

¿La policía?, pensé. ¡Sí, es la policía! No son ladrones ni asesinos. Es la policía, y seguro que ellos no nos matarán. ¡Vamos a sobrevivir! Seguía tirada en el suelo con la bota del agente sobre el cuello, oyéndolos mientras registraban toda la casa. Estaban gritándole a Sonja.

A mí me presionaron para saber dónde estaba Cor, pero yo no sabía dónde encontrarlo.

Cor nunca le decía a Sonja adónde iba, y a mí tampoco. Me levantaron y me hicieron ir al salón. Les pregunté qué ocurría, pero se negaban a explicarme nada. A Sonja la tenían en otra habitación. No nos permitían hablar entre nosotras. Un agente me acompañó otra vez al dormitorio para que pudiera vestirme.

Entonces sonó el teléfono.

Sonja y yo nos miramos y pensamos lo mismo. El que llamaba era Cor.

Mi hermana no quería contestar, pero un agente la obligó a hacerlo.

–Hola –dijo, y oyó la voz de Cor.

Antes de que pudiera decir nada más, el agente le quitó el auricular.

–Aquí Piet –dijo.

Cor sabía lo que significaba aquello: un desconocido en su casa, contestando al teléfono.

Todavía no teníamos ni idea de qué ocurría. Después de dejar que nos vistiéramos, nos llevaron a una comisaría en coches diferentes. Sonja se llevó a Francis con ella. En la comisaría nos metieron juntas en una sala.

–¿Tú por qué crees que hacen esto? –me preguntó entonces mi hermana.

-No tengo ni idea –contesté–. ¿Crees que Cor ha hecho algo malo?

–No lo sé–dijo Sonja–. No se me ocurre nada, pero no hay duda de que van detrás de él.

Eso estaba claro. Mientras Sonja y yo intentábamos dilucidar por qué nos habían detenido, la puerta se abrió y a mí me llevaron a una celda con una cama de cemento y un retrete a un lado. Allí dentro hacía frío, las paredes estaban rayadas y llenas de toda clase de pintadas.Al cabo de poco ya lo había leído todo. Pasaron horas.

Fuera empezaba a verse luz, debía de ser la hora de ir a la escuela. Esa mañana íbamos a tener un examen de alemán con la señora Jansen, la más estricta de todos los profesores. No podía permitirme no presentarme a ese examen.

Apreté el botón del intercomunicador.

–¿Sí? –dijo una voz fría.

–Señora, tengo que ir a hacer un examen de alemán. Me gustaría marcharme.

Silencio.

Volví a apretar el botón.

–Sí.

–Señora, ¿podrían dejarme salir, por favor? Tengo que ir a clase.

–No –contestó la mujer, adusta.

Después, ya podía apretar el botón hasta quedarme sin dedo, que no hubo ninguna respuesta más. Me di cuenta de que no llegaría al examen. ¿Cómo iba a explicárselo a mi profesora? ¿Cómo contarle que había estado en la celda de una comisaría? No me creería.

Yo siempre había sido seria y prudente, no una alborotadora. ¿Por qué habría de estar en la celda de una comisaría? No pasaría la prueba. Estuve dándole vueltas durante horas. Cor debía de haber hecho algo muy grave, pero no se me ocurría qué podía ser. Conmigo siempre había sido amable, igual que con su madre, su hermana, su medio hermano, con todo el mundo. Era divertido y muy buena compañía. ¿De qué clase de delito podía ser capaz?

¿Qué iba a ocurrir ahora? ¿Cuánto tiempo tendría que estar encerrada allí, y por qué? Si Cor era culpable de algo, ¿por qué habían venido a buscarme a mí?

Pensé en Sonja y en Francis, si todavía estarían juntas o si se habrían llevado a Francis a los Servicios de Protección al Menor, algo con lo que nos habían amenazado cuando todavía estábamos en su casa.

Me pregunté si Wim estaría involucrado también. Al fin y al cabo, Cor y él se pasaban el día juntos…

Un par de horas después, la puerta se abrió de golpe y un tipo enorme entró con brusquedad.

–¡Firma aquí! –me gritó mientras me tendía un documento.

–¿Que firme? –pregunté, sorprendida.

–¡Sí, firma! –volvió a gritar.

Leí el documento. Decía que me habían detenido en relación con el secuestro de Heineken. ¿Del secuestro de Heineken? ¿De qué iba aquello? Me vino a la mente la película que había visto el día anterior, una sobre El proceso de Franz Kafka. Había acabado metida en una película kafkiana yo también. Me negué a firmar.

Tenía miedo de que, si lo hacía, no me soltaran nunca más.

Sin embargo, aquel hombre enorme no aceptó mi no por respuesta.

–¡Que lo firmes! ¡Vas a firmarlo ahora mismo! –me gritó a dos centímetros de la cara.

Garabateé mi firma sin saber lo que estaba firmando.

Entonces me llevaron a una sala donde tuve que extender las manos para que me cortaran las uñas. Tenía miedo. Saber que eran de la policía ya no me tranquilizaba. ¿Qué más pensaban hacerme? ¿Por qué me estaban cortando las uñas de las manos?

Veinticinco años después, conseguí que me concedieran acceso al expediente y descubrí para qué había sido. Buscaban restos de los productos químicos con los que habían pulverizado el dinero del rescate que pagó la Heineken. La policía quería saber si yo había tocado alguno de esos billetes.

JUDAS, Astrid Holeeder, Reservoir Books, traducción de Laura Manero Jiménez, 408 pp., 21,90 €.