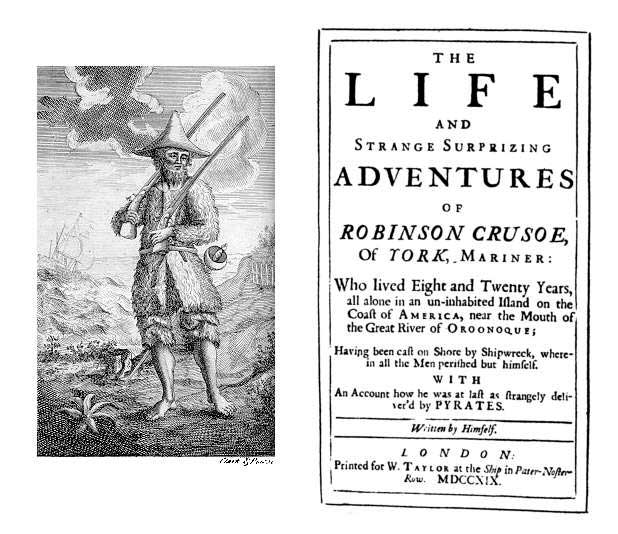

El 25 de abril de 1719 se publicaba una de las novelas más populares de todos los tiempos: Robinson Crusoe, del inglés Daniel Defoe. Hace, pues, trescientos años.

Toni Montesinos

Antaño, el mar era fuente e incluso vivencia para muchos escritores. Robert Louis Stevenson ideó La Isla del Tesoro (1883), tras surcar el Atlántico y el Pacífico; un poco antes, en 1851, Herman Melville publicaba Moby Dick recordando su avatar en balleneros por los Mares del Sur; y bastante tiempo atrás, en 1719, Daniel Defoe (Londres, 1660-1731) ofrecía una historia para la que se basó en un marinero escocés al que habían abandonado por indisciplina en una isla desierta. Así, el por entonces periodista londinense intuyó que, más allá de los habituales libros de piratas, los lectores aceptarían una literatura entretenida enmarcada en un tono más realista.

Robinson Crusoe fue para Defoe el vehículo para exponer sus ideas moralizadoras y puritanas a partir de un hombre que se superaba a sí mismo y lograba sobrevivir; por ello, no extraña que Jean-Jacques Rousseau la recomendara vivamente a los jóvenes, afirmando que era una «obra básica de toda educación». Más adelante, con La isla misteriosa (1874), Jules Verne narraría cómo cinco marinos, tras huir de la Guerra de Secesión, logran sobrevivir en un lugar lleno de fenómenos enigmáticos; de tal modo que este perfil de personaje náufrago es imposible verlo de otra forma que sombreado por Defoe, como en el caso de Gabriel García Márquez y su Relato de un náufrago.

Se trata, al fin y al cabo, de un arquetipo, un icono social y cultural, un mito que ha traspasado el mundo de la ficción narrativa para incluso nutrir el lenguaje. Así, en el Diccionario de la Lengua Española, encontramos «robinsón», «robinsonismo» y «robinsoniano», dos sustantivos y un adjetivo pertenecientes a aquel que, «en la soledad y sin ayuda ajena llega a bastarse por sí mismo». Y esto es lo que le había ocurrido al marinero Alexander Selkirk, el verdadero náufrago en que Daniel Defoe basó su inmortal relato de aventuras.

Defoe conoció el suceso gracias a un libro titulado Crucero alrededor del mundo de un capitán llamado Woodes Rogers, y su instinto periodístico le despertaría la suficiente curiosidad para conocer la peculiar peripecia al completo e inventar una historia después de pedirle consejo a un librero de confianza. Este le orientó sobre la longitud que debía de tener la novela, confirmándole que un libro semejante podría resultar atractivo para una gran cantidad de lectores que buscaba nuevos entretenimientos, literatura de evasión.

Robinsón ejemplifica al hombre que lucha contra un entorno natural inhóspito y que ha de fabricarse una civilización a su manera, construyéndola de la nada, e incluso integrando en ella a un indígena, lo cual simboliza el colonialismo e imperialismo británico. Defoe la escribió con cincuenta y nueve años, y obtendría tal éxito que, en el mismo año de la publicación del libro (1719), redactaría una segunda parte en la que Robinsón volvía a la isla, ya colonizada, para luego viajar a tierras africanas y asiáticas.

Fue su talento como periodista, más, obviamente, su habilidad natural de contador de historias, lo que hizo que Defoe lograra construir un relato de algo que, en apariencia, sonaba a pura utopía, a fantasía inverosímil: que un hombre permaneciera veintiocho años en una isla desierta. Y sin embargo, era la recreación de algo posible: levantar una cabaña, aprender a subsistir en una naturaleza salvaje, soportar el abatimiento de tanta soledad y falta de recursos de toda clase. Y es ahí donde el Defoe reportero se aprecia más. Su héroe, lejos de resignarse a sufrir un destino fatal e inevitable, se esfuerza en la creación de un microcosmos que le proporcione seguridad, calor, incluso comodidad. La razón se impone al caos; la inventiva a la poderosa naturaleza; la fe en uno mismo a la tristeza.

PRIMERAS AVENTURAS DE ROBINSON

Nací en 1632, en la ciudad de York, de una buena familia, aunque no de la región, pues mi padre era un extranjero de Brema que, inicialmente, se asentó en Hull. Allí consiguió hacerse con una considerable fortuna como comerciante y, más tarde, abandonó sus negocios y se fue a vivir a York, donde se casó con mi madre, que pertenecía a la familia Robinson, una de las buenas familias del condado de la cual obtuve mi nombre, Robinson Kreutznaer. Mas, por la habitual alteración de las palabras que se hace en Inglaterra, ahora nos llaman y nosotros también nos llamamos y escribimos nuestro nombre Crusoe; y así me han llamado siempre mis compañeros. Tenía dos hermanos mayores, uno de ellos fue coronel de un regimiento de infantería inglesa en Flandes, que antes había estado bajo el mando del célebre coronel Lockhart, y murió en la batalla de Dunkerque contra los españoles. Lo que fue de mi segundo hermano, nunca lo he sabido al igual que mi padre y mi madre tampoco supieron lo que fue de mí. Como yo era el tercer hijo de la familia y no me había educado en ningún oficio, desde muy pequeño me pasaba la vida divagando. Mi padre, que era ya muy anciano, me había dado una buena educación, tan buena como puede ser la educación en casa y en las escuelas rurales gratuitas, y su intención era que estudiara leyes. Pero a mí nada me entusiasmaba tanto como el mar, y dominado por este deseo, me negaba a acatar la voluntad, las órdenes, más bien, de mi padre y a escuchar las súplicas y ruegos de mi madre y mis amigos. Parecía que hubiese algo de fatalidad en aquella propensión natural que me encaminaba a la vida de sufrimientos y miserias que habría de llevar.

Mi padre, un hombre prudente y discreto, me dio sabios y excelentes consejos para disuadirme de llevar a cabo lo que, adivinaba, era mi proyecto. Una mañana me llamó a su recámara, donde le confinaba la gota, y me instó amorosamente, aunque con vehemencia, a abandonar esta idea. Me preguntó qué razones podía tener, aparte de una mera vocación de vagabundo, para abandonar la casa paterna y mi país natal, donde sería bien acogido y podría, con dedicación e industria, hacerme con una buena fortuna y vivir una vida cómoda y placentera. Me dijo que sólo los hombres desesperados, por un lado, o extremadamente ambiciosos, por otro, se iban al extranjero en busca de aventuras, para mejorar su estado mediante empresas elevadas o hacerse famosos realizando obras que se salían del camino habitual; que yo estaba muy por encima o por debajo de esas cosas; que mi estado era el estado medio, o lo que se podría llamar el nivel más alto de los niveles bajos, que, según su propia experiencia, era el mejor estado del mundo y el más apto para la felicidad, porque no estaba expuesto a las miserias, privaciones, trabajos ni sufrimientos del sector más vulgar de la humanidad; ni a la vergüenza, el orgullo, el lujo, la ambición ni la envidia de los que pertenecían al sector más alto. Me dijo que podía juzgar por mí mismo la felicidad de este estado, siquiera por un hecho; que este era un estado que el resto de las personas envidiaba; que los reyes a menudo se lamentaban de las consecuencias de haber nacido para grandes propósitos y deseaban haber nacido en el medio de los dos extremos, entre los viles y los grandes; y que el sabio daba testimonio de esto, como el justo parámetro de la verdadera felicidad, cuando rogaba no ser ni rico ni pobre.