Pocas relaciones son tan ambivalentes como la del ser humano con el trabajo. Un bien tan preciado como ansiado y repudiado por igual, sobre todo en el mes del retorno vacacional, hace que la literatura haya tratado la necesidad, obligación o deseo de trabajar desde muy distintos ángulos, desde las teorías de Marx hasta la caricatura de los novelistas gráficos. Analizamos cómo se han manifestado muchas de estas perspectivas en los escritores de todas las épocas y cómo han calado en el lector desde su posición de currela.

La que para muchos supone una condena irrevocable se inicia con el mandato bíblico que en los labios de Yahvé adopta el tono de la más terrible maldición jamás arrojada contra la totalidad del género humano: «Ganarás el pan con el sudor de tu frente». Desde la misma expulsión del Paraíso, el hombre (la mujer se incorporaría oficialmente más tarde aunque ya fuese esclava desde mucho antes) estará obligado a trabajar para subsistir aunque no siempre para cosechar los frutos de su propio esfuerzo. De eso, de inventar la vil rueda capitalista y engrasarla con la sangre de los más humildes, ya se encargaría el mismo diablo. Dios señala y el hombre obedece. El mito bíblico nos enseña cómo la instauración del trabajo, su organización y división, es un principio obligatorio, cuyo origen divino sugiere una exigencia incuestionable, en las sociedades primitivas que comienzan a evolucionar para entrar en lo que consideramos «civilización».

El trabajo es un bien al mismo tiempo amado y odiado (sentimiento este último que prevalece sobre todo con el retorno vacacional). Quienes no lo poseen y lo necesitan suplican por él añorándolo; muchos de quienes lo tienen lo aborrecen. Hoy más que nunca, en estos tiempos de ERTEs, recesión e incertidumbre en los que el coronavirus ha arrasado con tantas vidas, negocios y empleos, un puesto laboral se presenta como un regalo de valor incalculable: puede incluso significar la diferencia entre una vida digna y la miseria, la tranquilidad o el terror a ser desahuciado. No es asunto baladí esta divergencia, y por ella se entiende que muchos levanten una ceja o rechacen disgustados cualquier argumentario en contra de las bondades del trabajo, una oposición que tan fácil como erróneamente puede ser considerada elitista o propia de vagos, hippies, rentistas o «cayetanos». Y curiosamente, además, en una época en la que cada vez menos población se considera a sí misma clase trabajadora en beneficio de esa entelequia engullida y digerida bajo el nombre de «clase media».

Así pues, ¿privilegio del que estar agradecido o condena de la que aguardar toda la vida un golpe de fortuna para poder librarse? Siendo fieles a la verdad, hemos de admitir que la relación del ser humano con el trabajo —y con los sutiles límites que lo separan de una esclavitud física y mental pautada a través de horarios y sueldo—, así como con los modos de evitarlo o de resignarse a él, siempre ha sido ambivalente y contradictoria, por lo que no es de extrañar que, como todos los vínculos especialmente complejos, haya sido un tema muy atractivo para la literatura y que ésta lo haya reflejado desde enfoques muy variados, aunque bien es cierto que se haya impuesto mayoritariamente el punto de vista crítico.

Obviando (por evidente) la importancia de obras como El capital (Karl Marx) o La unión obrera (Flora Tristán) con sus perdurables consignas para la clase trabajadora, el siglo XIX afronta con las novelas de Dickens el asombro y el desconcierto producidos por la radical transformación de las sociedades industriales. Dickens es, por indiscutibles méritos propios, el primer autor que nos viene a la mente cuando queremos encontrar testimonios de la dura situación laboral en las fábricas durante los orígenes del capitalismo y la revolución industrial. Casi todas sus novelas retratan fielmente las terribles condiciones de vida de los obreros ingleses así como su relación con los patronos y la compasión o falta de escrúpulos de estos últimos. La empatía y veracidad de la pluma de Dickens sigue siendo hoy admirada e imitada por muchos escritores que desean acercarse a los estratos más pobres de nuestra sociedad actual y dar testimonio de sus jornadas extenuantes. Perfectos ejemplos de ello son las novelas Tea Rooms, de Luisa Carnés, una de las primeras autoras que escribió, ya en los años treinta, sobre las condiciones laborales de las mujeres; Peligro de derrumbe, la impactante radiografía que hace Pedro Simón de un empleador y los candidatos a ser sus subalternos durante un proceso de selección; Asamblea ordinaria, de Julio Fajardo, o Días memorables, de Michael Cunningham, a quien pertenece esta cita: «Estoy seguro de que hay gente encantada de llegar puntuales a su trabajo, hacer recados hasta la hora del almuerzo y alegrarse de los logros de su empresa. Les deseo lo mejor, pero lamento decirles que nunca han sido los personajes adecuados para una novela, y es muy probable que nunca lo sean». Una reflexión interesante aunque tal vez equivocada.

Si hubo quienes supieron documentar al detalle los sinsabores de las jornadas eternas soportadas por funcionarios miserables fueron sin duda los rusos, con Gógol a la cabeza. Su cuento El capote resume en pocas y desgarradoras páginas lo que ya intuíamos, el hecho de que el trabajo por cuenta ajena es la labor que más contribuye a embrutecer y alienar al ser humano hasta sacar lo peor de él. Algo similar sucede con Bartleby, el escribiente, relato de Herman Melville (autor de Moby Dick) que es célebre, entre otras razones, por contener una de las expresiones más famosas de la literatura universal: ese «preferiría no hacerlo» que emplea Bartleby, el fantasmal copista, cada vez que alguien se dirige a él. Al repetir una y otra vez su famosa frase está admitiendo sin miedo delante de jefes, banqueros o tribunales que preferiría estar haciendo otra cosa completamente distinta a lo que la vida en sociedad le obliga a hacer. Sobre el cuento de Melville se han escrito ríos de tinta, y ha sido interpretado como una de las primeras críticas a la sociedad capitalista, un antecedente de la literatura existencialista de Camus o Sartre e incluso como una alegoría del nihilismo. Todas estas teorías encajan muy bien con la esencia del personaje, también considerado por muchos un rebelde contra un universo absurdo, pero sólo sabemos con certeza que la idea del relato surgió de un amigo del escritor que encontró trabajo en una oficina y se pasaba, según le comunicaba en sus cartas, «todo el día copiando desde la mañana hasta la noche».

A comienzos del siglo XX, el diario de viajes que escribió el ruso Maiakovski en su recorrido por Estados Unidos refleja como pocos testimonios su profunda estupefacción ante una sociedad que rinde culto al capitalismo y cuyo principal dios es el dólar. El fantástico camino hacia «el sueño americano» comienza a empedrarse con sangre y sudor, y su engañosa promesa de miel y laureles lleva a aceptar resignadamente las condiciones más abusivas con la esperanza de que sólo el trabajo duro y el esfuerzo personal llevarán al mayor de los éxitos. Y si no se llega a él, como todos sabemos, es porque no nos hemos esforzado lo suficiente, no porque el sistema nos haya mentido ni tenga nada de malo, y mucho menos porque los condicionantes económicos o sociales supongan ningún obstáculo. Consumidos, desengañados, desesperados, los trágicos personajes de Muerte de un viajante (Arthur Miller), Revolutionary Road (Richard Yates), La edad del desconsuelo (Jane Smiley) o los cuentos de Carver acusan el fraude demasiado tarde, después de haberlo dado todo por sus trabajos y sus ilusiones de ascenso o de fuga, cuando ya el absurdo se ha cobrado sus vidas personales y familiares y el camino de baldosas amarillas se ha tornado en dantesco laberinto. Nunca fue otra cosa.

Llegados hasta aquí, no resultan desde luego muy halagüeñas las esperanzas de encontrar libros que no se ensañen en los males del trabajo ni se regodeen en señalar cada barrote de la jaula en la que nosotros mismos nos hemos encerrado sino que elogien sus virtudes y beneficios. En último término, el trabajo parece provocar siempre los mismos síntomas. Inglaterra, siglo XIX; Estados Unidos, años cincuenta, o España, año 2020, da igual. El hastío, la angustia por escapar y la frustración son exactamente las mismas. Georges Perec describió como nadie en Las cosas el conflicto entre la necesidad de trabajar y el ansia de ser libres, nuestra lucha interna entre el deseo de vivir y la esclavitud que supone no disponer de nuestro tiempo. La mañana no nos pertenece: la damos por perdida sentados bajo la luz artificial de una oficina. Tampoco las noches, que agotamos en vela pensando en volver a esa misma oficina al día siguiente. Y aunque acumulemos bienes materiales y toda clase de cosas, estamos, pues, desposeídos.

¿Qué hacemos entonces, cuáles son las posibles soluciones? Escapar al bosque como hizo y como aconsejaba el sabio Thoreau parece presentarse como la primera opción. «Para quien está obligado a trabajar de sol a sol todos los días, el domingo es la conclusión adecuada de una semana malgastada, y no el fresco y alentador comienzo de una nueva», escribió, iniciando con Walden no sólo una filosofía de vida a la que se unirían cada vez más adeptos, sino también un nuevo género literario conocido como el nature writing o la escritura en la naturaleza, no tan novedoso en realidad si pensamos en aquel recurrente locus amoenus invocado por los autores clásicos, el lugar de paz para siempre aislado del mundanal ruido y de las obligaciones laborales.

Al igual que Thoreau, Faulkner renegaba también del trabajo por cuenta ajena, y así lo expresaba sin ningún complejo siempre que tenía ocasión. Lo consideraba una grandísima pérdida de tiempo y la mayor fuente de indignidad e infelicidad del ser humano. Fue carpintero, fogonero, pintor de brocha gorda, cartero (empleo del que fue despedido ante las continuas quejas por parte de los destinatarios de las cartas, que nunca recibían a tiempo o directamente ni las recibían, y también porque se dedicaba a leer en horas de trabajo), lavaplatos, librero… pero siempre supo que su vocación no estaba en gastar las horas del día aguantando a ningún jefe. Tras el éxito de sus primeras novelas y guiones, decidió dedicarse únicamente a escribir y a ganar el dinero suficiente para, en sus propias palabras, «no tener que verme obligado a trabajar nunca más».

A la sombra de Thoreau crecieron propuestas como la de Dolly Freed en Vida de zarigüeyas y experimentos sociológicos como el descrito por Skinner en Walden Dos. Esta utópica comunidad que el propio autor creía realmente plausible de ser implantada en el mundo real propone un sistema de reestructuración del trabajo que eliminase aquellos que no resultaran provechosos para la comunidad y favoreciese los imprescindibles, a través de horarios reducidos y atendiendo por igual a las necesidades colectivas y a las habilidades de cada uno. Modificando la conducta humana a través de la educación se abandonarían los deseos de amasar grandes fortunas y de acumular bienes innecesarios, hasta llegar al punto en que el sistema que promueve el consumismo exacerbado y la producción infatigable sería completamente desechado por incomprensible en la mente de los waldenianos. Se completaría así el idílico retorno a lo básico, a un mundo en el que el trabajo sería indispensable únicamente en la consecución de lo esencial y que exigiría el mínimo de nuestro tiempo: «No hay nada malo en el trabajo duro, ni nos preocupamos por evitarlo. Simplemente exigimos que el trabajo de un hombre no coarte su espíritu o amenace su felicidad, y que le deje tiempo para dedicar sus energías al arte, la ciencia, el juego, la práctica de habilidades, la satisfacción de curiosidades, el estudio de la naturaleza, la conquista del ser humano… la conquista de uno mismo, nunca la de los demás».

Todas estas alternativas soñadas son quizá irrealizables, por desgracia, en nuestra época, de modo que podemos echar mano a otro recurso para sobrellevar lo inevitable: el humor. Autores como Goffredo Parise (El patrón), Amélie Nothomb (Estupor y temblores) o William Gaddis (Jota Erre) explotan la veta paródica y surrealista del asunto para presentarnos a empleados que se interesan más que sus propios jefes en sacar adelante sus empresas, becarias enfrentadas a situaciones disparatadas o hasta a niños de once años que han entendido perfectamente la inercia del engranaje y manejan con astucia todas las palancas necesarias para hacerse poderosos a través de contactos ficticios, sociedades fantasmas y castillos de humo. También en el formato ilustrado, los dibujantes de The New Yorker captaron acertadamente y con ingenio infinidad de situaciones de nuestro mundo laboral, que se revela universal en todas las oficinas: las eternas reuniones sin ningún propósito, la alienación, la carrera en pos del propio provecho, el horror de los lunes por la mañana, las mentiras, la falta de ética, la inoperancia de los jefes, los adictos al trabajo… Con humor, sí, pero sin piedad, mostrando lo que el trabajo hace con nosotros y con lo que nos obliga a tragar. La recopilación de viñetas La oficina en The New Yorker es una lectura obligada para aquellos a quienes todavía les quede alguna duda de que la antigua máxima siempre ha estado equivocada; no es el trabajo, sino el humor, la capacidad de no tomarnos en serio el absurdo, lo que nos dignifica.

Siguiendo el hilo del humor pero llevándolo más allá, la sátira descarnada y una visión más pesimista del tema componen un mosaico tragicómico, a ratos incluso esperpéntico, sobre esta enloquecida rueda de hámster en la que nos empeñamos en dar vueltas. Es el caso de una obra magistral como La hoguera de las vanidades (Tom Wolfe), cuya trama desnuda como pocas la vacuidad de un mundo obsesionado con el dinero y de quienes lo sostienen, o de una novela que se convirtió en best seller de modo casi inesperado: 13,99 euros. Su autor, Frédéric Beigbeder, famoso y reputado publicista, la escribió para que le despidieran de su trabajo y no sólo consiguió su objetivo inicial sino también hacerse millonario. Hastiado del ritmo delirante de nuestra sociedad de consumo y la agresividad de su cara más visible, la publicidad, compuso una crítica implacable sobre los absurdos engranajes del sistema capitalista y el sinsentido de unas relaciones laborales jerarquizadas sobre la inseguridad, los complejos, la estupidez y la codicia. Parecida crítica al corporativismo patrio y a su red de tejemanejes, turbios secretos y chantaje laboral en tiempos de crisis económica lleva a cabo un joven autor, Adrián Grant, en Nada ilegal, nada inmoral.

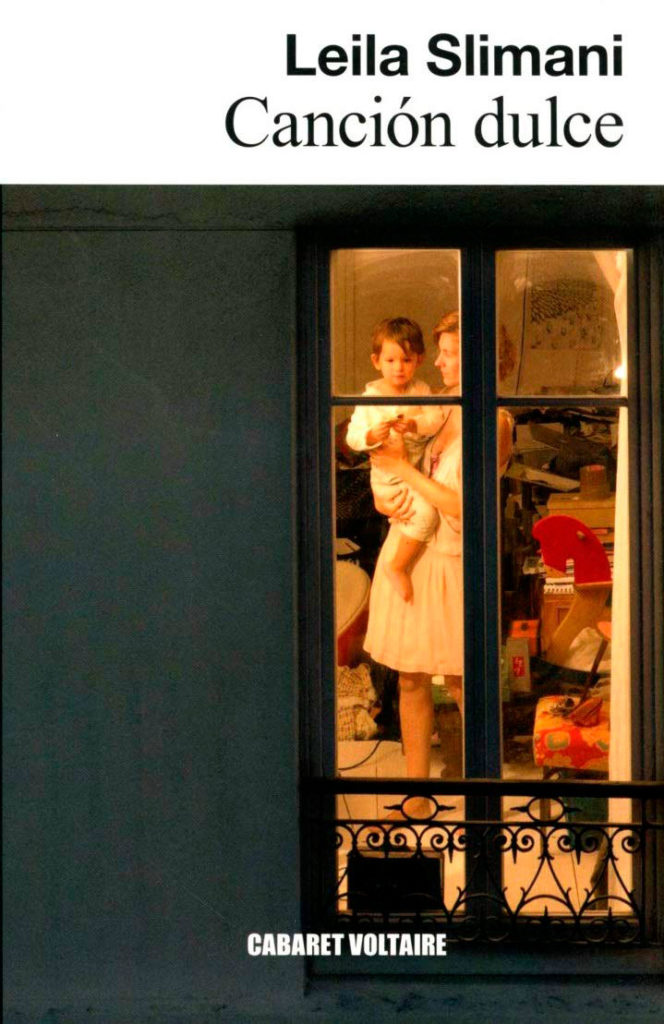

En el reverso a esta actitud encontramos las obras más patéticas, aquellas en las que sus protagonistas caminan renqueantes desde la desesperanza hasta una rendición que lleva a las consecuencias más devastadoras: títulos como Stoner (John Williams), Canción dulce (Leila Slimani), El adversario (Emmanuel Carrère), Cuando éramos seres vivos (Nathalie Kuperman), La mano invisible (Isaac Rosa) o Quédate este día y esta noche conmigo (Belén Gopegui) ponen en evidencia lo sintomático que resulta haber urdido el concepto de trabajar como sinónimo de ganarse la vida cuando lo que verdaderamente hacemos es perderla. Sacrificarlo todo y aun así seguir siendo esclavos de la precariedad, comprometernos con este engaño mayúsculo que malogra nuestra identidad, atrapándonos en una espiral de absurdo insoportable e insaciable: levantarnos a horas inclementes, tener que sacar adelante proyectos que en realidad nos disgustan o no nos interesan lo más mínimo para hacer más rico a alguien que nunca nos lo va a agradecer, depender de sus caprichos o de su incompetencia, renunciar a posibles talentos, a la idea de hacer otras cosas, dejar de ser personas para convertirnos en personal… ¿El trabajo dignifica o, por el contrario, desarrolla en el ser humano valores tan negativos como el servilismo, la cobardía, el arte del engaño, la autocensura, el egoísmo, la soberbia y el peloteo?

«Se necesita mucha firmeza y gran amplitud de espíritu para no aspirar a ningún empleo público, resignándose a permanecer en casa y sin cargo que ejercer. Casi nadie posee suficiente mérito para representar este papel con dignidad, para vivir sin lo que el vulgo llama “los negocios”. Lo único que le falta sin embargo a la ociosidad del sabio es un mejor nombre, y que meditar, hablar, leer y estar tranquilo se llamara trabajar». Son palabras de La Bruyère, escritor francés del siglo XVII, pero ya desde la Antigüedad los griegos consideraron que el ocio era la condición primera de toda existencia civilizada, tanto que política, arte y saber tenían su origen en el ocio. El concepto griego scholé designaba tanto la condición del individuo que era dueño de sí mismo y tenía plena disposición de su tiempo como la manera en que empleaba este tiempo (ocio, descanso, estudio o saber) y también el lugar donde se adquiría este saber (escuela). En la Grecia clásica, la política y la sabiduría eran propiedad exclusiva de los hombres libres, que eran los únicos que disfrutaban del ocio. En un diálogo de Platón, Sócrates pregunta de manera retórica: «¿Somos esclavos, o disfrutamos del ocio?». Del ocio de los hombres libres, de este productivo «no hacer nada», nacían precisamente las actividades del espíritu, las que después en Roma pasarían a conocerse, hasta nuestros días, como «artes liberales». Catón dijo: «Nos olvidamos de que nunca está nadie más activo que cuando no hace nada, ni en mejor compañía que con uno mismo». Y Samuel Johnson, el sabio inglés, observó que «todo progreso intelectual es fruto del ocio». Un siglo más tarde, después de la revolución industrial, sería Nietzsche uno de los primeros en darse cuenta de la degradación de las capacidades intelectuales y humanas que traería consigo el trabajo a escala capitalista: «Esta furiosa e incomprensible ansia de trabajar propaga en el hombre una extraordinaria esterilidad espiritual. Ahora nos avergonzamos de nuestro ocio; la meditación prolongada casi produce remordimientos. “Más vale hacer cualquier cosa que no hacer nada”: este principio es un ardid para dar el golpe de gracia a todas las formas superiores de cultura (…). Pues bien, antes sucedía lo contrario: un hombre trabajaba abrumado bajo el peso del sentimiento de que hacía una cosa despreciable».

Alejándonos, para terminar, de todo remordimiento o sentimiento de culpa, sirvan las lúcidas palabras de Chesterton como pequeña reflexión postvacacional para valorar el trabajo en su justa medida (trabajar para vivir si no hay más remedio, pero nunca vivir para trabajar) y desarrollar, en mitad de un sistema que nos quiere esclavos y del que resulta tan complicado escapar, al menos una mente libre de cualquier prisión:

«Hay quienes rezongan cuando ven a alguien que no tiene nada que hacer; hay otros, más incomprensibles aún, que refunfuñan cuando ellos mismos no tienen nada que hacer. Ofrecedles maravillosas horas, maravillosas jornadas completamente vacías, y gemirán ante tanto vacío. Obsequiadles con la soledad, que es también un regalo de libertad, y la rechazarán, apresurándose a anularla con algún espantoso juego o actividad… No puedo reprimir un estremecimiento cuando los veo echar a perder sus vacaciones, ganadas con tanto esfuerzo, haciendo algo. Por mi parte, nunca tendré bastante de no hacer nada».

Gema Nieto.