El autor inglés, ya con cuatro décadas de escritura a sus espaldas y reconocido prestigio internacional, publica un particular libro sobre diferentes artistas que coincidieron en el Londres de la Belle Époque.

Con el premio Nobel otorgado a Kazuo Ishiguro, en el año 2017, cupo pensar que se premiaba a toda una generación en la que hay que colocar a Graham Swift, Martin Amis, Julian Barnes, Hanif Kureishi o Ian McEvan, la cual comparte inquietudes similares frente a la sociedad inglesa o el pasado del Reino Unido; algo que se ha ido fortaleciendo gracias a las adaptaciones cinematográficas de varias de las novelas de estos escritores –londinenses de espíritu, pues autor y ciudad se alimentan y se funden en nuestra era moderna– que han mostrado el pálpito de la historia y su herencia –tópicos, hábitos y tradiciones– a lo largo y ancho de las centenarias calles de la capital británica, un poco al modo de la literatura de ámbito social que tuvo tanta relevancia desde Dublín, en especial gracias a Roddy Doyle.

Barnes, quien en Cartas desde Londres recopiló una serie de artículos (publicados en el New Yorker) sobre la vida inglesa, sorprendió con una original novela que precisamente va en esta dirección, es decir, en evitar la recreación directa para criticar la sociedad con pautas simbólicas. Así, en Inglaterra, el autor creaba una especie de antiutopía a partir de las aventuras de un magnate, sir Jack Pitman, que se proponía la construcción de su obra magna: una Inglaterra que contuviera todas las cosas que caracterizan a la nación para que, en una especie de parque temático, el visitante obtuviera una visión no sólo de la capital, sino de sus parajes naturales más importantes, incluyendo en ellos el bosque de Sherwood con el mismísimo Robin Hood.

El escritor quería, según sus mismas palabras, «contar una historia que incluyera una serie de reflexiones sobre la naturaleza de la identidad británico-inglesa, y los cambios que están teniendo lugar en ella a la vuelta del próximo milenio». Asimismo, dentro de esta misma postura, aunque más arraigada a las necesidades cotidianas del ciudadano de barrio, se encuentra la mejor obra de Amis, Campos de Londres, la cual aborda asuntos realmente conflictivos –en relación con el sexo, las drogas, la violencia, el armamento nuclear, el deterioro del medio ambiente– a partir de los sentimientos de los personajes y su implicación inevitable con su entorno social.

Por su parte, McEwan despertó una tremenda expectación en los medios ingleses al publicar su novela, Saturday, donde se atrevía a entrar en temas de alcance internacional; en ella, su protagonista, un neurocirujano, experimentaba un punto de inflexión el 15 de febrero de 2003, el día en que un millón de personas se manifestó en Londres contra la guerra de Irak. E Ishiguro se añadía a esa oleada de grandes escritores que han hecho del suelo que ve sus pasos alta literatura, en su caso incursionando en el país más allá de Londres en diversos casos.

De esta manera, en El gigante enterrado, viajaba a una Edad Media artúrica llena de misterio, desapariciones y niebla; en la conocida Los restos del día, contextualizada en 1956, hablaba de una mansión cercana a Devon mediante la relación entre un mayordomo y un ama de llaves; en Nunca me abandones, la acción transcurría en un internado de Sussex Oriental; y en Cuando fuimos huérfanos, aparecía la vida de los años treinta a partir de las peripecias de un famoso detective de Londres.

Obras firmadas por un hombre de ojos rasgados que ha imprimido una renovada visión de la campiña inglesa, que tanto juego narrativo lleva dando desde hace cientos de años, teniendo como faro vigilante el Londres que tan bien han expuesto sus colegas de generación; las mismas calles que Charles Dickens retrató en sus artículos costumbristas con los que se hizo famoso con poco más de veinte años; las calles donde Arthur Conan Doyle puso a caminar a Sherlock Holmes, aunando ciudad y misterio, como haría después Agatha Christie; las calles que miraba la Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y ahora, mediante el nuevo libro de Julian Barnes, tenemos de nuevo a la ciudad de Londres, pero vista desde lo ensayístico y lo biográfico, desde la investigación literaria.

El dandi del cuadro

El público lector conocerá al Barnes narrador, que desde hace exactamente cuarenta años ha dado prestigio a las letras británicas mediante notables novelas. Pero asimismo también ha incursionado en una prosa de ficción que jugueteaba con lo ensayístico, como en su celebrada El loro de Flaubert. (Alfredo Bryce Echenique, allá por el año 2005, empezaba el segundo tomo de sus «antimemorias» con una digresión sobre esta obra, lo cual ya indicaba cómo había alcanzado un estatus de clásico moderno a comienzos de siglo merced a su rotundo éxito de crítica y público.)

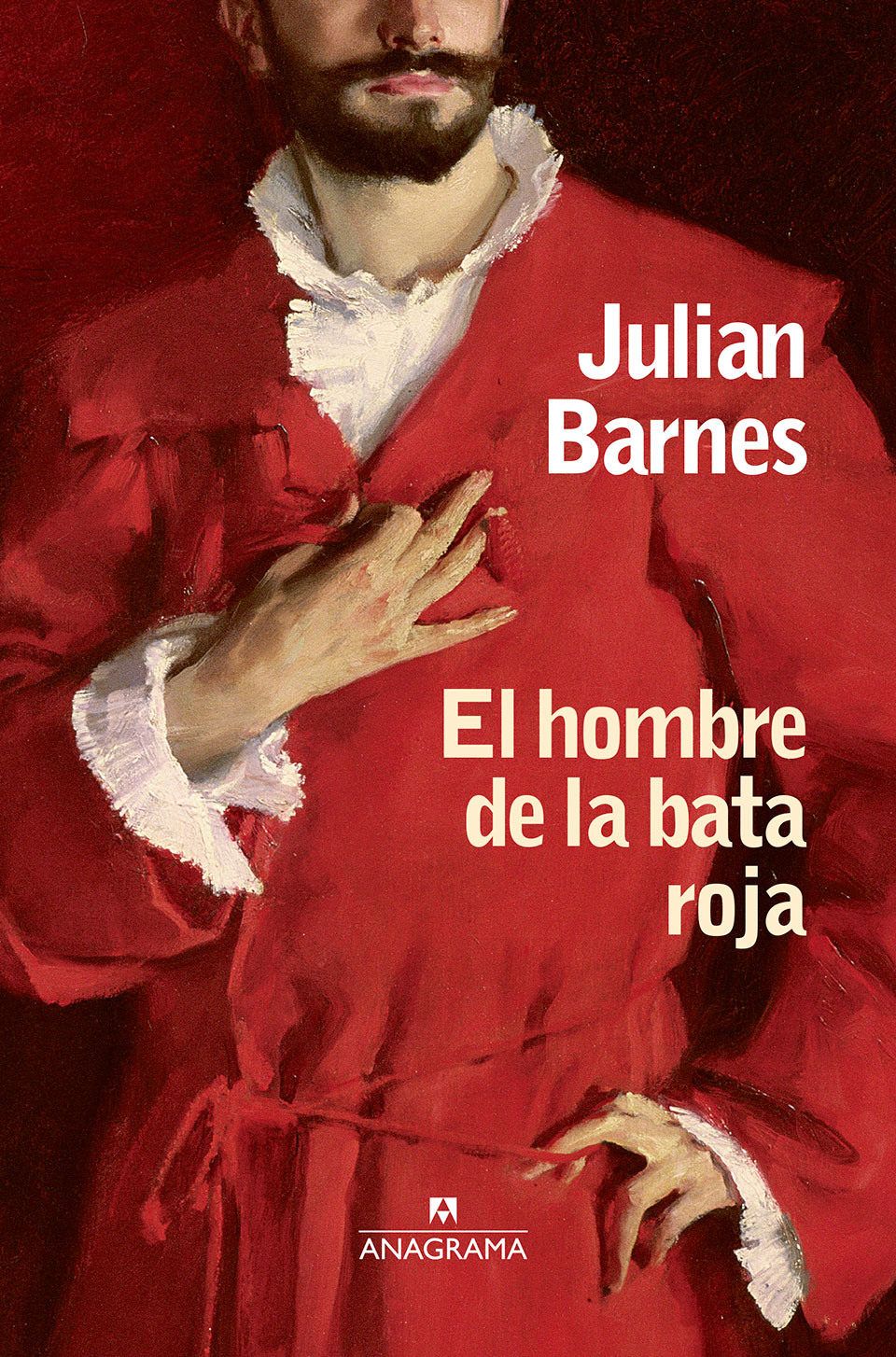

Por eso no extrañará su nuevo trabajo, una sobresaliente indagación, muy personal por el enfoque, transversal y en apariencia disperso, en la época de la Belle Époque a través del personaje que da título al libro. El hombre de la bata roja era un individuo llamado Samuel Jean Pozzi, un típico dandi de la época de Oscar Wilde, que tiene por cierto gran presencia en el libro, «un seductor que tuvo innumerables amantes, un hombre culto y liberal que tradujo al francés a Darwin, un pionero de la ginecología y también un cirujano», dice Barnes.

Este quedó atraído por esta figura elegante en un cuadro de John Singer Sargent –El doctor Samuel Jean Pozzi en casa– en que posó justamente ataviado con una bata roja, y el aliciente es que ese detalle pictórico le conduce a explorar determinadas relaciones de grandes artistas y personalidades llamativas, en el Londres de 1885: el príncipe Edmond de Polignac, el conde Robert de Montesquiou-Fézensac, gran amigo de Marcel Proust, u otro escritor pintado por Sargent como Henry James. Para rematarlo, no hay que perderse la nota final de Barnes, de apenas dos páginas, donde critica sin ambages a sus conciudadanos, tradicionalmente engreídos e incapaces de sentir curiosidad por otras naciones, según él mismo dice. «Aun así, me niego a ser pesimista. El tiempo que he pasado en la distante, decadente, vertiginosa, violenta, narcisista y neurótica Belle Époque me ha dejado un poso de alegría».

Tal cosa se la proporcionó estudiar a Pozzi, cuyos antepasados emigraron de Italia a Francia y cuyo padre se casó en segundas nupcias con una inglesa. Un tipo que encargaba para sus trajes y cortinas telas enviadas desde Londres, que en aquel 1885 se apeó en Londres para pasar unos días; pero aparte de estos detalles menores, hay que fijarse en que «era racional, científico, progresista, internacional y constantemente inquisitivo; que recibía cada nuevo día con entusiasmo y curiosidad; que llenó su vida con la medicina, el arte, los viajes, la sociedad, la política y todo el sexo posible».

Barnes empieza su libro directamente diciendo que en junio de ese año, tres franceses llegaron a Londres; uno de ellos, el conde referido, posteriormente declaró que el propósito del viaje era «hacer adquisiciones intelectuales y decorativas». Pero también cabe viajar, dice, en ese instante del inicio de su libro a París el verano anterior, durante la luna de miel de Wilde y su esposa Constance. «O podríamos empezar, prosaicamente, por el abrigo. A no ser que sea mejor llamarlo bata. Roja –o, para ser más preciso, escarlata–, larga, desde el cuello hasta los tobillos, permite ver un lino blanco fruncido en las muñecas y la garganta. Debajo, una única zapatilla con brocados introduce en la composición diminutos toques de color azules y amarillos».

El cuadro no era uno cualquiera. Lo había hecho el más famoso retratista de la época, y además se sabe que Sargent le dijo a su modelo: «El tema no eres tú, sino la bata.» Y en cierta manera esa prenda destacará para siempre en la pintura, y muy pocos serán los que sepan algo del nombre que aparece en el título.

Barnes descubrió el cuadro y a su modelo en 2015, expuesto en la National Portrait Gallery de Londres, prestado por un museo norteamericano. «Sabemos que el cuadro fue pintado al final de la mañana y que después el artista y su modelo almorzaron juntos; también sabemos que a la mujer del modelo le asombró el voraz apetito del pintor.» También se sabe que la pintura data de cuatro años antes de aquel viaje a Londres, cuando Pozzi era un joven apuesto de treinta y cinco años, y que sin duda Sargent quiso destacar sus manos, una de ellas en el pecho: «Los dedos son la parte más expresiva del retrato. Las articulaciones de cada uno de ellos son distintas: plenamente extendidos, doblados a medias, totalmente curvados. Si nos pidieran que adivináramos a ciegas la profesión de este hombre, quizá responderíamos que es un pianista virtuoso.» Pero eran las de un médico, un cirujano, un ginecólogo.

Tres extranjeros con Henry James

Entre esas adquisiciones intelectuales a las que se refería Montesquiou estaba el festival Händel en el Palacio de Cristal, donde asistieron los tres personajes al oratorio Israel en Egipto para celebrar el bicentenario del nacimiento del compositor. Los tres visitantes también llevaban una carta de presentación de Sargent, nos cuenta Barnes, para entregársela a James, que había visto el cuadro en la Royal Academy en 1882, y a quien Sargent pintaría años más tarde, en 1913, cuando el novelista tenía setenta años. La carta empezaba del pintor decía así: «Querido James: Recuerdo que una vez dijo que un francés de paso no era una amenidad desagradable para usted en Londres, y he tenido la osadía de entregar una tarjeta de presentación a dos amigos míos. Uno es el doctor S. Pozzi, el hombre de la bata roja (no siempre), un personaje muy brillante, y el otro es el singular y extrahumano Montesquiou».