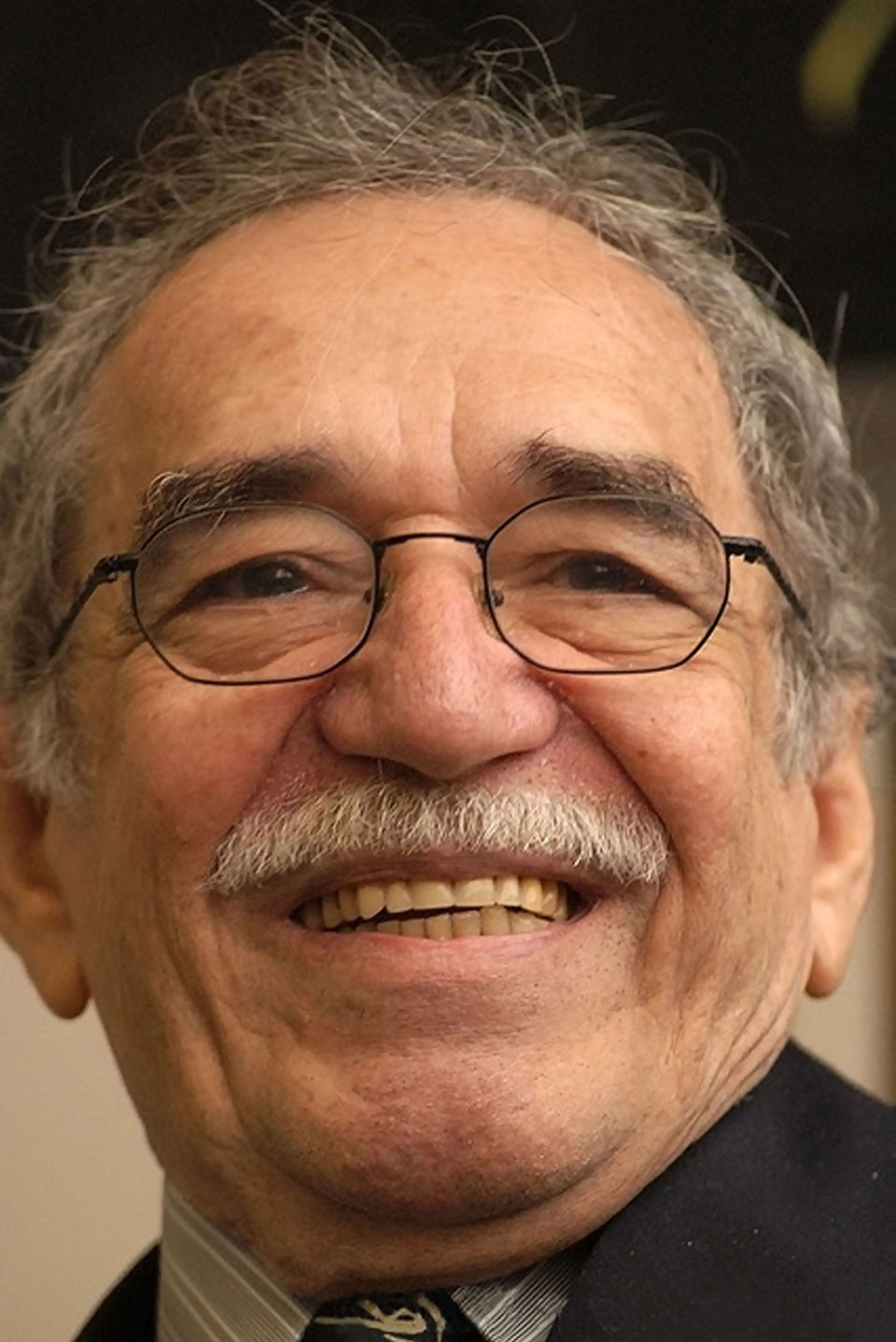

Dos décadas después de su última obra, y una tras su muerte, se publica un texto inédito de Gabriel García Márquez, sobre una mujer en busca de satisfacer año tras año su pulsión sexual y aventurera. Un gran pretexto para recordar su vida y obras.

Se dice que una generación de artistas necesita matar al padre, a la generación anterior, para posicionarse de forma autónoma y dar con su propia voz dentro de su contexto histórico, para reivindicar su manera de interpretar el mundo y de plasmarlo en sus obras. A raíz del denominado boom de la literatura hispanoamericana, del éxito de una serie de novelistas que conquistaron a un público lector heterogéneo y masivo, llegó lo inevitable: el cuestionamiento de aquellos autores célebres por parte de un grupo de narradores que, nacidos en los años sesenta, justo en el momento en que se produjo el boom, ansiaban desmarcarse de una tendencia literaria que parecía clasificar a todos por igual. Y en el epicentro del ataque, estaba Gabriel García Márquez, genio y figura, tan polémico como seductor.

Estamos, claro está, ante algo más que un escritor: sólo basta ver de qué modo se protegió el contenido de sus últimos libros –el relato largo Memorias de mis putas tristes (2004), por ejemplo–, con un secretismo que sólo existe con la creadora de Harry Potter, J. K. Rowling. El hombre nacido en Aracataca, Colombia, que se consagró primero al periodismo, malviviendo en su país y luego en Europa, publicaría en 1967 Cien años de soledad, un libro que «cambió también el destino personal de García Márquez, que dejó para siempre de ser sólo un escritor para convertirse en un mito, una leyenda, una figura pública que ya no se pertenecía a sí mismo», dice el estudioso José Miguel Oviedo.

A efectos prácticos, se sintetizó el fenómeno del boom con el realismo mágico de García Márquez, y la tendencia causó un furor que algunos lustros después tendría una continuación en forma de novelas de entretenimiento con sucedáneos de ese estilo en la pluma de Isabel Allende o Laura Esquivel. O al menos eso pensaban los que estaban cansados de que, por el hecho de ser hispanoamericanos, se les encasillaran en el realismo mágico directamente; las nuevas generaciones valoraban el universo garcíamarquiano, pero buscaban más sus raíces en sus «abuelos» –Borges, Rulfo, Cortázar, Carpentier– que en sus padres Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o García Márquez.

Criticar a García Márquez

De entre las iniciativas por acabar con el acaparamiento del premio Nobel sobre la literatura en Hispanoamérica, surgieron un par de movimientos: una antología de relatos titulada McCondo (1996) –en una especie de burla de Macondo, el pueblo legendario de tantas obras de García Márquez–, y el «Crack», un grupo de jóvenes amigos mexicanos –Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Alejandro Estivill– que manifestaron cómo el realismo mágico ya había dado todo de sí y que ya no era representativo del sentir literario hispanoamericano. Incluso llegarían a publicar un libro, Crack. Instrucciones de uso (2005), cuyo manifiesto rezaba: «Escribir una literatura de calidad; obras totalizantes, profundas y lingüísticamente renovadoras; libros que apuesten por todos los riesgos, sin concesiones». Tal cosa pretendían estos «jóvenes de generación en crisis que han crecido en la crisis», como afirmaba Estivill, aludiendo a la vocación formal y al alejamiento del realismo regional, al tiempo que mostraban su desencanto, en el plano histórico y personal, que les había tocado vivir.

En esta línea de cuestionamiento de la estética realista mágica, asimismo, y de forma contundente, se mostraba Franceso Varanini en su Viaje literario por América Latina (2000), cuando hablaba de que las obras de García Márquez, desde la concesión del Nobel en 1982, tenían más de postales para turistas que de alta literatura. De hecho, tal vez la dimensión universal de García Márquez, el porqué de haber llegado a tantas sensibilidades, resida en haber captado al lector más exigente, con obras maestras como El coronel no tiene quien le escriba o Crónica de una muerte anunciada, y a un lector de expectativas más ligeras y algo estereotipadas, como ocurre con El amor en los tiempos del cólera. Sus llamativos títulos, los contenidos llenos de voluptuosidad, adjetivación engalanada, personajes llenos de pasiones extremas, más una imaginación portentosa para captar lo hechizante que da lo indígena, habrán sido tal vez las claves para entender cómo, a simple vista, la obra de García Márquez es mucho más atractiva, colorista y sentimental que la del resto de escritores de su promoción, más serios o intelectualistas, menos ampulosos y entretenidos.

Por su parte, el chileno Roberto Bolaño, al hablar del volumen de memorias de García Márquez Vivir para contarla (2002), escribía, hastiado: «Todavía no lo he leído, pero se me ponen los pelos de punta sólo de imaginar lo que allí ha escrito nuestro premio Nobel. Más aún cuando lo imagino luchando contra su enfermedad, sacando fuerza de donde ya quedan pocas fuerzas, y sólo para realizar un ejercicio de melancolía y ombliguismo». El autor chileno se unía así a los detractores de García Márquez que aludieron a su talante vanidoso y, con respecto al resultado de las memorias garcíamaquianas, no podía acertar más plenamente.

Biografías de Gabo

Otros lo criticaron duramente por la fraterna relación que mantuvo con Fidel Castro y por su confianza en la Revolución Cubana, de la que, por cierto, su amigo antaño Mario Vargas Llosa pronto se alejó en cuanto vio el camino que el país emprendía. De hecho, Vargas Llosa y García Márquez, que coincidieron en una edición conmemorativa de Cien años de soledad en la que el peruano aportó un prólogo, son antagónicos en el plano político y ejemplifican las dos caras del intelectual hacia la política hispanoamericana. Con todo, lo que les llegó a separar en verdad fue un incidente ocurrido en 1976, cuando al parecer Vargas Llosa –que cinco años antes había publicado el estudio García Márquez: historia de un deicidio–, golpeó a García Márquez en una sala de cine por un asunto de faldas.

Así las cosas, la mala salud de Gabo, de la que se iba hablando paulatinamente de forma velada –su biografía vio la luz cuando contaba con setenta y cinco años; murió en 2014, a los ochenta y siete–, no había sido obstáculo para llevar a cabo la escritura de algo que contradecía sus propias palabras: las que remitían a sus obras cuando se le preguntaba sobre su vida. De esta habíamos tenido aproximaciones antes de Vivir para contarla, memorias que abarcaban los años 1928-1955: la biografía García Márquez. El viaje a la semilla, de Dasso Saldívar (1997), que aclaraba los primeros y brumosos veinte años del escritor, además de concretar las fechas de redacción de las versiones de La hojarasca, es decir, la puerta que abre el universo de Macondo; El olor de la guayaba (1996), una vivaz entrevista de su amigo Plinio Apuleyo Mendoza; y Retrato de Gabriel García Márquez (1989), que incluía una breve biografía de Juan Luis Cebrián, opiniones del autor y muchas fotografías de su pueblo natal y trayectoria profesional.

Quizá por estos y otros muchos trabajos que indagaban en los pormenores de una personalidad tan rica y popular, García Márquez resolvió que tenía que reunir fuerzas para recomponer la memoria y decir su verdad, pese a la advertencia previa de que «la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla». El resultado, a mi juicio, responderá a dos etapas: por un lado, las primeras doscientas veinte páginas, cuyo eco le será familiar al lector, pues en ellas se resumen las visiones, los hallazgos y las sorpresas que darán cuerpo a Cien años de soledad (1967) y, en menor medida, a otros relatos de mágico realismo caribeño; y por el otro, el novedoso resto del volumen, escrito con la fluidez documental de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile(1986) o Noticia de un secuestro (1997), que constituye una sensacional y sobria recreación de la adolescencia colegial, los inicios periodísticos y el deseo de querer ser escritor en una Colombia desastrosa.