EFEMÉRIDES

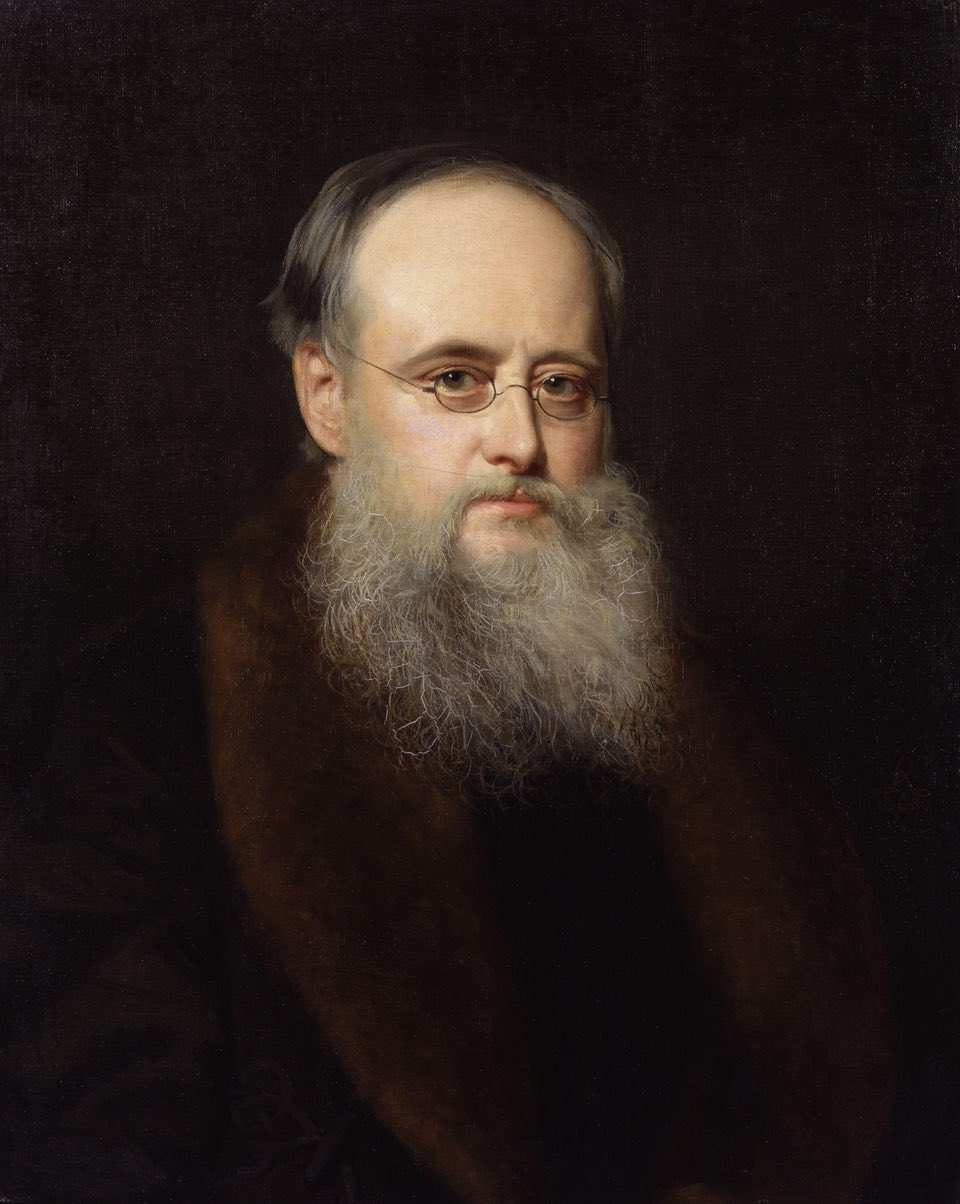

200 años del nacimiento de Wilkie Collins

(Londres, 1824-íbid, 1889)

La mejor literatura se empeña en defender activamente el derecho a la vida, a la libertad o la plenitud. Si un libro nos enseña algo es que es algo más que un objeto de papel y cartón: es un instrumento esencial para defender verdades tan obvias que hasta ahora no les habíamos prestado la menor atención.

Los autores clásicos eluden la omnisciencia en favor de las múltiples afiliaciones. La cautivadora La mujer de blanco (1859-1860) es un texto pleno de inquietantes retazos: «La figura femenina que da vida, luz y forma a nuestras oscuras concepciones de la belleza llena un vacío en nuestra naturaleza espiritual que permanece desconocido para nosotros hasta que ella reaparece».

A su vez, La piedra lunar (1868), viene a homenajear una práctica novelística que apunta no sólo a la ficción sino a la vida misma, advirtiéndonos de los engaños de una práctica intemporal que abusa de una táctica precisión para reducir sus argumentos al mero artificio verbal: «Cultiva una superioridad que se eleve sobre la razón, ¡y verás cómo cortas las garras de todas esas personas sensatas que intentan arañarte por tu propio bien!».

Ambas novelas son un recordatorio de que su hacedor, Wilkie Collins (1824-1889), ya forma parte, por derecho propio, de ese selecto grupo de escritores (al que pertenecen Shakespeare, Dante o Kafka) cuyo estilo es tan identificable que se ha convertido en un adjetivo. En estas dos sagascollinianas, el compromiso con la fantasía corre en paralelo con la eliminación de las ensoñaciones que las propulsan.

Por todo ello, la ficción del novelista y dramaturgo londinense, en el bicentenario de su nacimiento en 2024, sigue siendo una celebración de la supervivencia, donde la muerte y la supervivencia están en juego en cada nueva entrega, invariablemente mordaz, radicalmente inteligente.

Cronista del yo

Claro ejemplo del género policiaco en ciernes, La mujer de blanco es un relato que se devora como una buena película. Se ocupa de las contrariedades del profesor de dibujo, Walter Hartright, la heredera Laura Fairlie, y la hermana de esta, Marian Halcombe, con una sobriedad polivalente, que la hace trasladable a la imaginación cinematográfica.

Este ejercicio de diversión del que son copartícipes el baronet Sir Percival Glyde, y su amigo el conde italiano Fosco, adquiere la profundidad de una fábula de la que emerge, en determinados momentos, una enigmática mujer vestida de blanco, una «figura fantasmal que ha atormentado estas páginas, como atormentó mi vida (…) Como una sombra, ella muere en la soledad de los muertos».

Lo que el compañero de oficio de Arthur Conan Doyle, Bram Stoker o Robert Louis Stevenson nos describe es un acto de equilibrio extraordinariamente delicado en el que el ensueño prevalece sobre la vigilia y, sin embargo, es capaz de mantener sus límites estrictamente ordenados.

Considerada una de las cien mejores novelas de misterio de todos los tiempos en la lista que elabora la organización Mystery Writers of America, la crónica bifurcada nos atrae al corazón de los interlocutores a medida que avanzan hacia el ajuste de cuentas. «El pequeño pulso de la vida dentro de mí y el gran corazón de la ciudad que me rodeaba parecían hundirse al unísono».

Con jurídico empeño se nos muestra que la pérdida no solo conduce al dolor, sino que conlleva un potencial renacimiento: «¿Dónde está la mujer que una vez arrancó de su corazón la imagen que quedó fijada en él por un amor verdadero? Los libros nos dicen que tales criaturas sobrenaturales han existido, pero ¿qué dicen nuestras propias experiencias en respuesta a los libros?».

La mujer de blanco es la prueba de que no puede haber felicidad eterna, no al menos cuando esta sólo se alcanza a costa de la infelicidad ajena. Los momentos de conversión nos permiten sobrevivir a la pérdida; su sensación de redención nos insta a seguir adelante con nuestros asuntos, pendientes de que «la única idea de la naturaleza parece ser la de convertirnos en máquinas para producir un ruido incesante».

Archivero del ego

La narración en primera persona de Gabriel Betteredge, jefe del personal de servicio y admirador de la saga Robinson Crusoe del célebre escritor inglés Daniel Defoe, y publicada en 1719, aporta una visión fresca de lo sucedido que, sin ser ingenua, surge fascinada por el poder que las historias tienen de anclarnos al pasado y al mismo tiempo mostrarnos el camino.

Respeta el coetáneo de las hermanas Brontë (Emily, Charlotte y Anne), Lewis Carroll o Herbert George Wells, la tradición detectivesca, pero su voz y las perspectivas que aporta son siempre nuevas. Cronista del yo, las ilustraciones escritas de Collins son autorretratos hablados (articulados mediante efectos entresacados de los cuentos populares, mitos y leyendas). Archivero del ego, el autor británico es capaz de conservar intacta toda su capacidad para explicar, desconcertar, calmar y aterrorizarnos mediante las apariciones y desapariciones de sus tres intrigantes hindúes.

Un afán de carácter epistolar atesora pasados y los revisita en torno a la joya mítica, proveniente de la India y de incalculable valor, con una enorme significación religiosa. Robada por primera vez por John Herncastle, un corrupto oficial inglés que prestaba servicios en la entonces colonia inglesa de la India, durante la toma de Srirangapatna, asesina a los monjes a cargo de su custodia.

El género de suspense de La Piedra Lunar evade tanto la predica feroz como la alegoría brutal mediante un elenco de avatares que, a fuer de ser individualizados, nunca son cifras o emblemas, porque “nunca vemos con los ojos de nadie, ni oímos con los oídos de nadie, ni sentimos con el corazón de nadie, excepto con el nuestro”.

Frente a los abismos de la memoria, los puentes de una lucidez empañada por la adicción al opio logran encontrar formas de transformar el trauma en palabra, abordando temas importantes, actuales y a menudo brutales sin sacrificar nunca el empeño narrativo del que conoce que «todos somos más o menos reacios a ser traídos al mundo. Y todos, en mayor o menor medida, tenemos razón.»

Una paradoja adecuada

Se lanzan los personajes de La mujer de blanco al sueño de su propia peripecia, conscientes de que «cada uno de ellos ocupa determinada posición en la cadena de sucesos que forman la historia», leemos en el Prefacio de 1860, «y se van alternando para narrarlos hasta el final».

Los sospechosos habituales de La piedra lunar tienen que arrojarse en brazos de la fantasía (o el láudano) para descubrir que la solución del enigma se encuentra entre ellos. La resolución del conflicto fluye de los derechos individuales a los deberes sociales rigiendo la forma en que se comportan, hablando entre ellos o guardando secretos: «Espero poder apoyar con entusiasmo suficiente la causa de todos los oprimidos», leemos en las palabras previas a la lectura, a cargo del autor.

A través de la itinerante idiosincrasia de estas dos novelas, reeditadas por Alianza editorial en la colección El libro de bolsillo, en luminosa traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, proponemos regresar a la producción de uno de los mejores novelistas de la época victoriana, doscientos años después, para redescubrir los suaves abismos y las amables contradicciones que subyacen a recuerdos y olvidos.

Sus personajes a menudo se preguntan qué es real y qué no. En la segunda centuria de su nacimiento, sus novelas siguen siendo epítomes de hasta dónde puede llevarnos nuestra mente (soñar, fantasear, escribir) cuando se trata de regresar a la realidad compartida. Es su lúdico compromiso con la interioridad y la extrañeza lo que ha llevado al anglosajón a ser considerado un autor imprescindible. ¿Por qué no honrar a este adalid de la literatura policial en lugar de descartarlo de un plumazo?

José de María Romero Barea

© Retrato autoría de Charles Collins, 1853