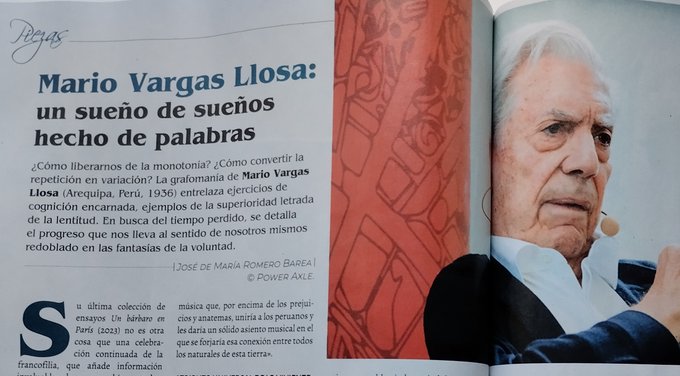

¿Cómo liberarnos de la monotonía? ¿Cómo convertir la repetición en variación? La grafomanía de Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) entrelaza ejercicios de cognición encarnada, ejemplos de la superioridad letrada de la lentitud. En busca del tiempo perdido, se detalla el progreso que nos lleva al sentido de nosotros mismos redoblado en las fantasías de la voluntad.

Se ostentan evocadores sentidos de pertenencia, mientras se da cuenta del sentido del deber, la culpa o el abandono de uno mismo en brazos de la aleatoriedad. Es al abrir sus libros que nuestra imaginación se alimenta de situaciones ordinarias alteradas por extraordinarias circunstancias, relaciones tensas y vicisitudes de la soledad.

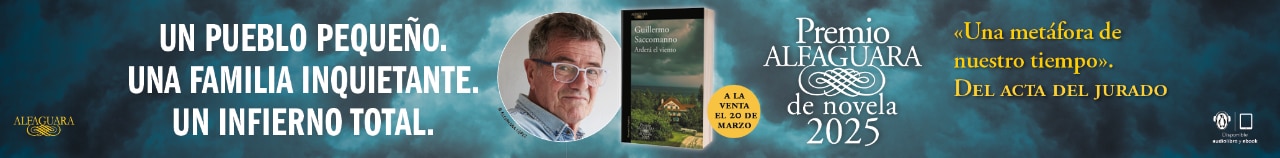

Su última colección de ensayos Un bárbaro en París (2023) no es otra cosa que una celebración continuada de la francofilia, que añade información invaluable a lo que ya sabíamos sobre las fuentes de la creatividad del hispano-peruano, además de sus conexiones con la escritura mundial.

El sentimiento de que todo y todos podemos ser renovados en cualquier momento atraviesa esta prolongada meditación en torno a la influencia de la ilustración francesa en su producción, porque “ninguna otra literatura ha sido, en el curso de su historia, menos nacionalista ni más universal” (“El amor a Francia”).

A su vez, en su más reciente novela Le dedico mi silencio (2023) se desgranan las posibilidades de la libertad, la reinvención, la música y la amistad: “Toño Azpilicueta decidió ir”, así comienza, “más interesado en conocer al doctor Durand Flores que al tal Lalo Molfino, sin imaginar que esa invitación le revelaría una verdad que hasta entonces solo intuía”.

Una voluntad idéntica une a la panoplia de personajes: complejos, contradictorios y cambiantes, los argumentos permean la inquietud de una voz narrativa que se pierde en la maraña de detalles hasta conformar la pesquisa infinita en torno al vals peruano, “esa música que, por encima de los prejuicios y anatemas, uniría a los peruanos y les daría un sólido asiento musical en el que se forjaría esa conexión entre todos los naturales de esta tierra”.

Atributo universal de lo viviente

Provistos de ideas propias, excavamos ajenas profundidades. Una suerte de nihilismo autocumplido propulsa un natural cosmopolitismo: “Ni el genio de un Proust, ni el de Joyce, ni el de Virginia Woolf, ni el de Faulkner, hubieran sido posibles sin la lección de Flaubert”, autor decimonónico tildado de “contemporáneo nuestro”.

Una serie de homenajes privados intentan una comunal empresa, que incluye a la protofeminista francesa, de ascendencia peruana Flora Tristán (París; 1803 – Burdeos; 1844), cuya “voluntad de reconstruir enteramente la sociedad sobre bases nuevas nació de su indignación ante la discriminación y las servidumbres de que eran víctimas las mujeres de su tiempo”.

Se transcriben diagramas de adoración, vórtices de reconocimiento: “Las ideas de [l escritor surrealista André] Breton [(Tinchebray, 1896-París, 1966) nos parecen hoy más cerca de la poesía que de la filosofía” (leemos en “Nadja como ficción”); términos oblicuos denuncian las formas lineales en que se desplaza la reflexión: “En la novela La condición humana de Malraux [(París, 1901 – Créteil, 1976)] la inteligencia es un atributo universal de lo viviente” (“El héroe, el bufón y la historia”).

En la colección de exégesis Un bárbaro en París se explora la geometría multidisciplinar de la francofonía, al tiempo que se escruta la anatomía de Europa entera, junto a la mecánica del planeta Tierra y la pluralidad del Universo, donde “el deseo de alcanzar la plenitud, la soberanía, la total libertad, congénito al hombre, solo puede ser plenamente aplacado al precio de hecatombes que desaparecerán la vida” (se enuncia en “Bataille o el rescate del mal”).

Se trazan las coincidencias de lo que perdemos a base de subrayar las disoluciones. En ningún otro espacio, privado o público, a mentes tan disímiles se les permite contactar con sus semejantes. Con contagiosa familiaridad, el Premio Biblioteca Breve 1962 aborda “el progreso de los hombres, [que según la escritora y activista] Simone de Beauvoir [(París, 1908- 1986)], será simultáneamente material, intelectual y moral o, sencillamente, no será”.

Recuerda el Príncipe de Asturias de las Letras 1986 los detalles de un afecto intemporal hacia la capital del Sena, mientras traza líneas entre las relaciones temáticas que lo mantienen vivo: “Toda la tragedia política de la humanidad, según [el Premio Nobel de 1957 Albert] Camus [(Mondovi, Argelia francesa, 1913-Villeblevin, Francia, 1960)], comenzó el día en que se admitió que era lícito matar en nombre de una idea”.

El exégeta amplifica tensiones, compite por nuestra atención desde distintos puntos de la experiencia. Avezado forense, enhebra fabricaciones en las máquinas móviles de sus tratados: “La única manera como la democracia puede conjurar el peligro que señala será renunciando a aquello que la hace preferible a un sistema totalitario: al derecho a la crítica, a la fiscalización del poder, al pluralismo, a ser una sociedad abierta” (se proclama en “Las batallas de [l filósofo y gastrónomo] Jean-François Revel [(Marsella, 1924 – Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, 2006)]”).

Emocionales son los principios creativos a los que aceptamos estar sujetos: “Francia ha contribuido más que ninguna otra cultura europea a emancipar al individuo de la servidumbre gregaria, a romper las cadenas que atan al primitivo al conjunto social, a desarrollar esa libertad gracias al cual el ser humano deja de ser una pieza en el mecanismo social y se convierte en un ser dotado de soberanía” (“La identidad francesa”).

Necesitamos ese conjunto de libertades básicas para prosperar, nos sigue haciendo falta la libertad de expresión y de conciencia que promulga la civilización gala, la libre elección de ocupación, la felicidad de peripecia. Propugna Un bárbaro en París que el contrato social que defiende la educación francesa sigue siendo garantía de que el que presente (y de paso el futuro) nos sean propicios.

La peripecia sincopada

Un diegético impulso informa la crónica curiosa de un libro sobre un país, el Perú, que aprende a convivir con un pasado que choca con su presente por culpa del terrorismo de Sendero Luminoso y la corrupción endémica: “Invoquemos la gracia y dicha de la música peruana para que pronto acaben las divisiones y odios entre hermanos”. Logra el generador de ensueños meterse en la piel de sus consideraciones.

Argumentos, junto a sus posibilidades, nos permiten bucear en las profundidades de nuestras certidumbres. En la saga, se retratan la belleza y el caos, el libertinaje y el cosmopolitismo del vals andino, “una institución social que fomenta la amista y el deseo que favorece el amor”, mientras su protagonista, el crítico musical Toño Azpilcueta, registra valses, marineras, polkas y huainos.

Inherentes las tendencias a modificar recurrencias en torno al virtuosismo de la guitarra de Lalo Molfino, cuyo “sonido hechiza”. La narración resultante es la alfombra mágica, el impulso milenario que –como la melomanía– exige del oyente cuestionamiento, para reflejar “el Perú mestizo y cholo que está detrás del valsecito y de la música peruana”.

En la novela Le dedico mi silencio se trasciende el texto, al tejer el tapiz de “la mayor contribución de Perú a la cultural universal”, según Azpilcueta, “la fiesta bulliciosa y alegre (…) un modismo que se aplicaba a las fiestas de medio pelo y a muchachas presuntuosas y cursis”. Este ejercicio de contabilidad sentimental representa con técnicas realistas un apasionado entorno.

Reticente a conformarse al punto de vista del único personaje, el palimpsesto incluye formas pseudoficticias, como el ensayo intercalado en el relato principal, un tratado que se empeña en diseccionar “la América Latina con que se encontraron los primeros conquistadores españoles: una orgía de sangre por las mil batallas que soportaba”.

Se trascienden así los patrones–la belleza celebrada, la individualidad traicionada, la ubicuidad obsesa–: estas rupturas redundan en la honestidad, inteligencia y la engañosa simplicidad del constructo llosiano, el cual, al retroceder y avanzar en el tiempo, evoca una sincopada peripecia.

Sus coetáneos avanzan, mientras Azpilicueta permanece atascado en la huachafería, “con sus historias apasionadas y sangrientas, su sentimentalismo exacerbado y sus cursilerías infinitas”. Capas de melómana monomanía se incrustan en la agitación interna que libera a sus demonios personales, mientras se hunde bajo el peso de un colectivo fracturado por la depresión, el trauma y la ausencia. A pesar de todo, o por todo ello, la crónica es “su hogar, su guarida, su atalaya”.

Un peruano universal

Las restricciones de movilidad nos han enseñado a competir con nosotros mismos: frente al goteo de desastres pandémicos, memoriales COVID y estragos del cambio climático, estos dos libros aportan ideas inspiradoras sobre cómo unirnos, no solo para redundar en la igualdad, sino para llenar el vacío moral de nuestra era.

Crucial para nuestra comprensión colectiva de lo que significa formar parte de Europa es conocer la tradición francesa; y, sin embargo, en Un bárbaro también se alimenta el deseo de trascender fronteras: “Buscando a Francia, Vargas Llosa encontró su país natal y el mundo entero”, sostiene el ensayista Carlos Granés (Bogotá, 1975) en el prólogo: “O lo que es igual: queriendo ser un escritor francés, acabó convirtiéndose en un peruano universal”.

Una prueba de amor brilla en los márgenes de un acto de conmemoración. Soberbiamente imparciales en sus simpatías, estos ejercicios de restitución son panegíricos a la literatura, “ese sueño de sueños que está hecho de palabras (…) que reemplaza a la vida y la sustituye” (“Discurso de ingreso a la Academia francesa”).

En Le dedico mi silencio, Toño Azpilicueta se niega a ajustarse a las expectativas sociales o las normas estéticas que la familia, la religión o la empresa tratan de imponerle. El resultado es un “libro que ha tomado forma, por supuesto, pero de manera descosida y con grandes saltos y vacíos”.

El empeño de vivir la propia existencia desemboca en el híbrido de realidad y ficción que engendra el coetáneo de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes, un volumen enajenado que se hunde en “el origen de lo peruano, la importancia de los cholos en la historia del Perú, la solidez del mestizaje”.

En manos del Premio Nobel de 2010 estos dos volúmenes, editados por Alfaguara, constituyen un único acto de creación que es al mismo tiempo un espejo en que reflejamos. Leyéndolos podemos trascender los límites que, paradójicamente, nos liberan, creando armonía a partir del ruidoso medioambiente, restringiendo la cacofonía de la disimilitud.

El exponente del boom latinoamericano somete a cada frase a una prueba del polígrafo verbal. ¿Suena auténtica? ¿Supone la forma más directa de decir lo que se quiere? Con palabras que son invariablemente tiernas, lúcidas o despiadadas, construye frases que parecen sencillas incluso cuando logran evocar la dificultad de haberlas puesto negro sobre blanco.

Recuperado de lo informe, Mario Vargas Llosa trama un universo que se parece al nuestro, pero es totalmente diferente; o lo que es lo mismo, replica una naturaleza inmersa en un ente sobrenatural. En las variaciones del novelista de La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) o Conversación en La Catedral (1969), la realidad pierde contacto con la actualidad para hacerse intemporal.

José de María Romero Barea